当千年非遗与现代法治相遇,会碰撞出怎样的火花?在安徽宿州,非物质文化遗产“埇桥剪纸”的千年技艺焕发新生,化身一堂堂看得见、摸得着、记得住的普法“新课堂”。宿州烟草创新深化法治实践,赋能基层治理,让生硬的法条在巧手匠心与群众共鸣中“活”起来,飞入寻常百姓家。

图为面向社区群众宣传普法剪纸

一刀一纸“刻”法韵,“烟火气”里的法治翻译

“乖乖!这纸上的小人儿,连衣裳褶子都刻得这么真?这讲的啥故事呀?” 在宿州烟草“宿烟壹米”普法展位前,一位老大爷指着非遗传承人卢芬手中的红纸作品,啧啧称奇。

“大爷,您瞧仔细喽,” 宿州烟草普法宣传员笑着指向剪纸中心栩栩如生的人物,“这是咱们古代的商鞅变法,正上演‘徙木立信’呢!这根木头扛过去就有重赏,讲的就是‘诚信’二字值千金!您再看边上这句——‘法与时转则治,治与世宜则有功’,老话在理啊,规矩得跟着世道变,咱这买卖才做得长远、做得踏实不是?”

冰冷的法条,在千年剪纸的无声诉说与群众自发的解读共鸣中,悄然完成了从“要我知”到“我懂了”再到“我认同”的深刻嬗变。法治精神,就这样浸润在充满烟火气的交流里,扎根心田。

方寸之间“润”民心,千年技艺焕发普法生机

起源于宋朝的埇桥剪纸,曾是贺寿纳吉、装点节庆的民间艺术,覆盖宿州大街小巷。历经岁月沉淀,它融北方之浑厚、南方之纤巧,形成了独具一格的艺术风貌,2014年成功入选宿州市级非物质文化遗产名录。

如何让普法更“接地气”、更“入人心”?宿州烟草携手非遗传承人卢芬,匠心独运,创新推出《法润江淮》系列剪纸作品,打造独具地方特色的“指尖普法课堂”。

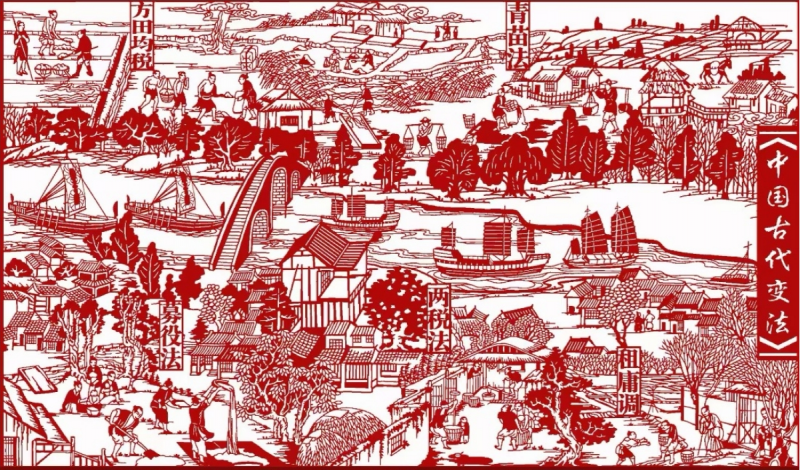

图为《中国古代变法》“埇桥剪纸”作品

一幅《中国古代变法》,将千年法治典故浓缩于方寸红纸。卢芬老师运刀如笔,以“千刻不落”的精湛技艺,让商鞅变法等历史场景跃然纸上,纤毫毕现。围观群众忍不住伸出手指,轻轻摩挲那凹凸有致的线条,指尖触碰的不仅是非遗的温度,更是穿越时空的法治回响。

指尖非遗“链”古今,小剪纸蕴藏普法大智慧

“光看不过瘾?来,扫扫这二维码!” 普法宣传员适时引导。手机一扫,商鞅变法的细节、“青苗法”等古代法治智慧的精髓,便伴着生动的解说,在方寸屏幕间徐徐展开。

“真神了!这么小的剪纸,能把变法场景刻得活灵活现,里面还藏着这么大的学问!”参观群众发出由衷赞叹。指尖轻点,古今法治思想在此刻完成了一场跨越千年的对话。后台数据显示,这些附着在剪纸上的“法治密码”,已吸引超过3200次点击探寻,指尖非遗成为连接历史智慧与现代法治的独特桥梁。

一张张薄薄的红纸,承载着厚重的法理人情。宿州烟草以非遗“老手艺”为媒,创新普法“新课堂”,让“宿烟壹米”品牌真正成为串联古今智慧、融通法治精神与人间温情的独特文化纽带,为基层社会治理注入了鲜活的文化动能。这“剪”法,剪出了法治宣传的新意,更剪出了文化传承的深意。(作者: 宿州市烟草专卖局(公司)陆晶晶 王晨)