东北林业大学本科生团队“林碳密码”项目 ——废弃木材变身顶级电催化剂

导语:面对全球能源转型挑战,一群中国大学生将目光投向森林,聚焦于低质生物质高值利用。

在东北林业大学实验室,一块块废弃木材经过神奇“雕刻”,变身为性能超越铂金属的电池核心材料——近日,该校材料学院本科生团队研发的“林碳密码”项目攻克生物质电催化剂三大技术瓶颈,用低质生物质创制顶级电催化剂。这项名为“林碳密码”的技术,正为新能源产业开辟一条“林业碳汇+清洁储能”的双碳新路径。

核心突破:木材废料变身“电池心脏”

空气电池被誉为下一代储能技术,但其商业化长期受制于昂贵的铂/钌催化剂。东北林业大学团队创新性地利用脱木质素木材的天然孔道结构,通过原位生长技术将钴金属纳米颗粒封装于硼氮共掺杂碳壳中,制成 Co@CoO/BNC复合催化剂。

三大核心技术:

木材三维孔道雕刻技术:通过对木材细胞壁组分的精准调控获得孔道结构极佳的前驱体,保证了负载物的量充足;解决了负载量少的痛点。

碳壳封装设计:我们通过梯度升温设计出了<10nm的碳壳结构,保证了催化的稳定性与催化性能的双向提升,解决了负载不牢固的难点。

定向切割设计:通过杂原子的定向掺杂,精确调控碳壳电子结构及缺陷位点。通过多活性中心协同增效,实现电催化活性突破跃升

技术亮点:

1. 双功能活性跃升:

- ORR电位达850mV(超越商业铂催化剂)

- OER仅310mV(电流密度10mA/cm²)

- 电子转移效率趋近四电子反应路径,减少能量损耗

2. 超强稳定性:

- 连续充放电300小时性能无衰减,循环寿命提升87%

3. 成本革命:

- 原料采用林业加工废料,成本仅为传统催化剂1/5-1/10

“木材的三维孔道是天然的纳米反应器,我们通过原子级掺杂调控,让‘低质木材’变成‘高值催化剂’。”

项目负责人张佳伟表示。

项目构建了从生物质回收到清洁能源的绿色链条:

- 资源循环: 1立方米木材废料可制备约200kg催化剂,推动林业废弃物高值化利用

- 能量增益:电池功率密度达231.44mW/cm²,比容量提升91%(958.5mAh/g)。

产业化进程:2025年落地中试

团队已攻克木材细胞壁组分调控、超薄碳壳设计等关键技术,获国家级奖项数项,申请发明专利数项,发表学术论文数篇。

据规划:

- 2025年:完成200万融资,建立催化剂示范生产线

- 2035年:带动204个就业岗位,占据电催化剂市场10%份额

- 2040年:目标营收5000万元,利润率48%

---

青年力量:本科生团队的绿色使命

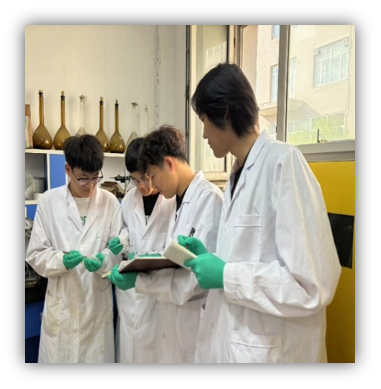

这支由7名本科生组成的团队,在两年研发中践行了“东林塞罕坝精神”:

连续两年寒暑假驻扎实验室。2025年春节前夕,当校园已空,他们仍在优化第37组碳壳参数。“腊月二十八走出实验室时,雪地上的脚印就是我们的勋章。”核心成员杨智强回忆道。

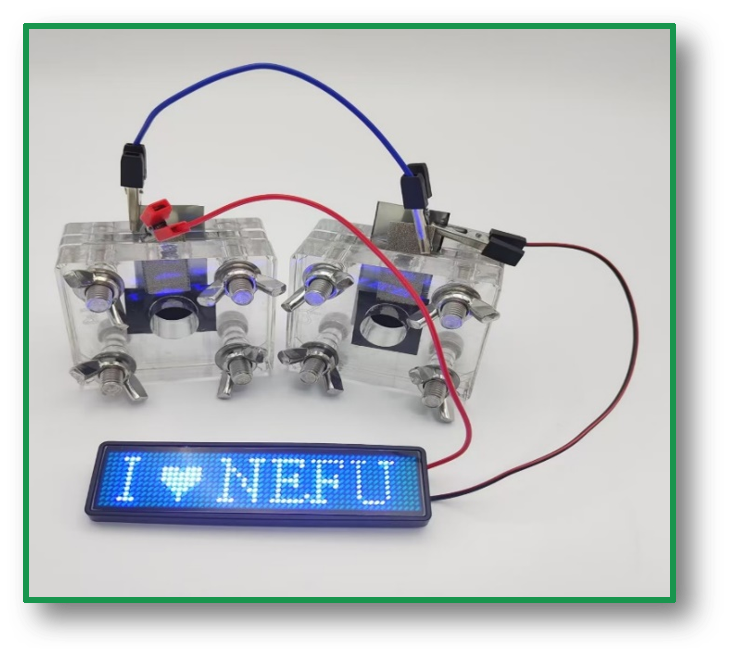

“用林业智慧守护青山,是我们对‘双碳’承诺的答卷。”成员在电池实物上刻下的“我爱东北林业大学”(图3),正是这所A+学科强校的育人缩影。

项目负责人:大三学生的科研突围

张佳伟(东北林业大学材料科学与工程学院2022级本科生)

科研履历

以第一作者在投英文期刊论文1篇

申请发明专利《一种基于杨木-MOE前驱体衍生的锌空气电池催化剂的制备方法和应用》

主持国家级大学生创新创业训练计划项目

奖项荣誉(均为第一负责人)

中国国际大学生创新大赛(2024)黑龙江省金奖

第十二届TRIZ杯全国大学生创新方法大赛三等奖

第十届“GAM杯”大学生生物质材料创新大赛二等奖

黑龙江省知识产权杯高校发明创新竞赛一等奖

全国大学生2025年黑龙江省大学生节能减排社会实践与科技竞赛一等奖

“学校A+学科平台给了我们破局的底气;全国重点实验室及国家双一流学科平台,承载着五代林业人积累的智慧。是导师们‘把论文写在祖国青山间’的嘱托,让我们在37次实验失败后仍能看见曙光。”

“记得腊月二十八那晚,雪很大,天很冷。但团队成员协同合作,共同努力;让我们的心很暖,我们也在不断失败又不断继续中深刻理解了新时代的塞罕坝精神。

“我们这代林业人的使命,是让每根枯枝都绽放绿色能量!”张佳伟在答辩现场宣言

> 图1:团队成员留校深耕实验

> 图2:硼氮共掺杂核壳催化剂结构

> 图3:“木材→催化剂→电池”绿色链条

> 图4:闪烁校徽的锌空电池实物

> 图5:项目负责人代表团队参赛

> (图片来源:东北林业大学林碳密码团队)