“尽管手工艺作为一个领域,其在视觉艺术中的重要性无可置疑,但是,近年来它却挣扎于各种偏见所造成的定义之中。”

——保罗·格林哈

当下,手工艺作品已成为美术馆与画廊等具备艺术象征性的机构的常客。它们借助“展签”进行阐释,同时接受来自艺术史与艺术理论视角的解读。在“艺术界”框架下,这些作品已进入纯艺术语境,成为艺术观念的表征。

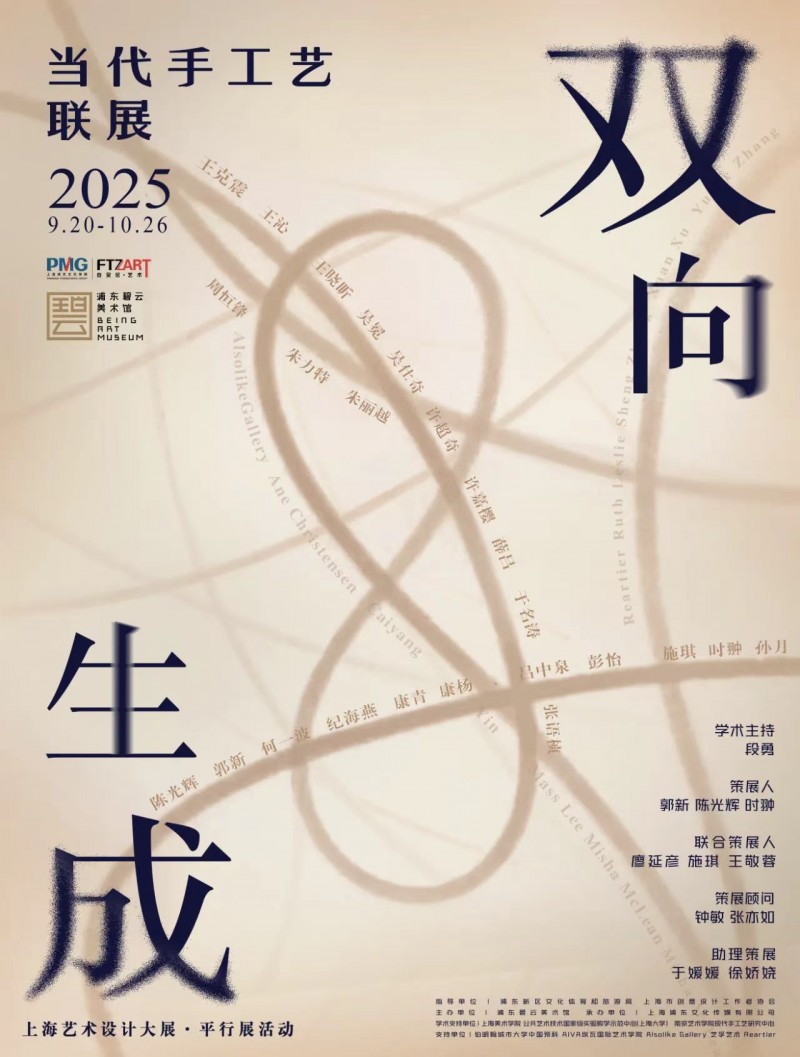

《双向生成——当代手工艺联展》展览于浦东碧云美术馆

观念艺术强调思想与意义,将再现形式置于次要位置。因此,纯艺术的边界被打破——没有规则,只有选择。作品可跨越媒介与材料,具备多重艺术属性。在此情境中,手工艺作为单一媒介(无论是玻璃、陶瓷、金属或首饰)的介入显得“若即若离”——它从材质与工艺之美转向观念表达,却容易受制于材质的限制。

浦东碧云美术馆馆长林薇女士于学术交流会上发言

由此,艺术家不仅需思考借助该媒介“说什么”,还应反思“为何以该媒介来说”。要实现这种自我批判,须首先解构“内容—形式”的二元对立,避免将“艺术内容”置于“形式语言”之前,从而陷入“因媒介而媒介”的循环论证。

上海大学公共艺术技术国家级实验教学示范中心副主任、展览策展人陈光辉教授于学术交流会上发言

在众多手工艺术家的实践中,可以洞察出一种创作策略——“双向生成”。这一策略并非强调方向性,而是异质元素在两个点的无目的生成与扩散,并最终实现连接。借助“块茎论”视角,艺术家将自身兴趣领域与所用媒介在研究与实践中同步展开多重异质延伸,而两者之间的连接即构成作品的生成。在这一过程中,兴趣领域与媒介相互作用,不存在主次之分,亦不受媒介约束。原先“一厢情愿”的二元对立被转化为“多向连接”的平面网络。

东华大学副教授、展览联合策展人廖延彦女士于学术交流会上发言

网络结构的生成催生出创造性的逃逸路径,推动艺术家不断探索“网络”边界,从固化的符号系统转向未被编码的新系统,实现“解域”。在横向的“跨界”中,首饰(或其他手工艺媒介)似乎不再完全是“首饰”,却依然保有某种首饰性。与此同时,在纵向上,传统工艺文化也被激活,与当代语境建立持续迭代的动态关联。当代手工艺因此呈现出纵横交织的螺旋式发展。

上海美术学院讲师、展览策展人时翀先生于学术交流会上发言

《双向生成——当代手工艺联展》于2025年9月20日至10月6日在浦东碧云美术馆展开,通过呈现代表性作品,探讨艺术家的创作模式,旨在为该领域的研究与实践提供方法参考,并为解读此类作品开辟新视角。观者或可在类别定义的“迷失”中,抵达一处恰如其分的“迷失之地”。

展览联合策展人施琪现场导览

展览助理策展人于媛媛现场导览

艺术家康青介绍个人创作

艺术家何一波介绍个人创作

艺术家周恒锋介绍个人创作

艺术家朱丽越介绍个人创作

艺术家王永乐介绍个人创作

艺术工作室Reartier(黄倩儒)介绍创作

展览现场:艺术家康青作品《景界》

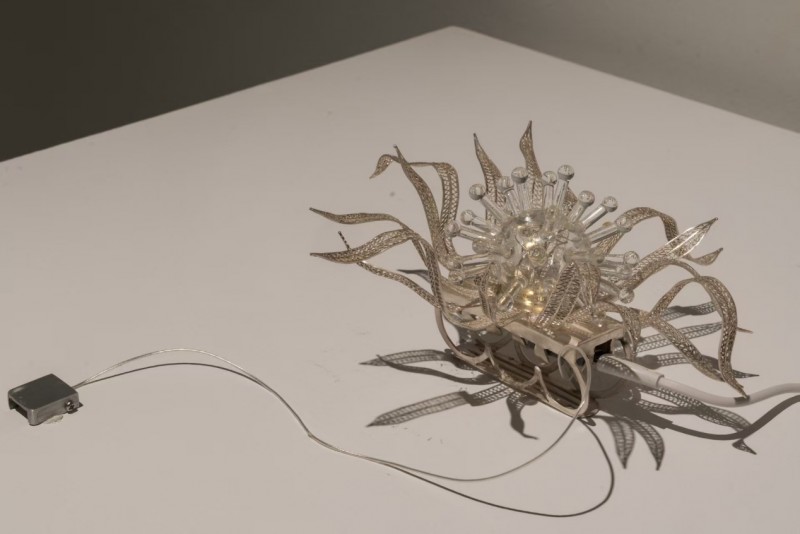

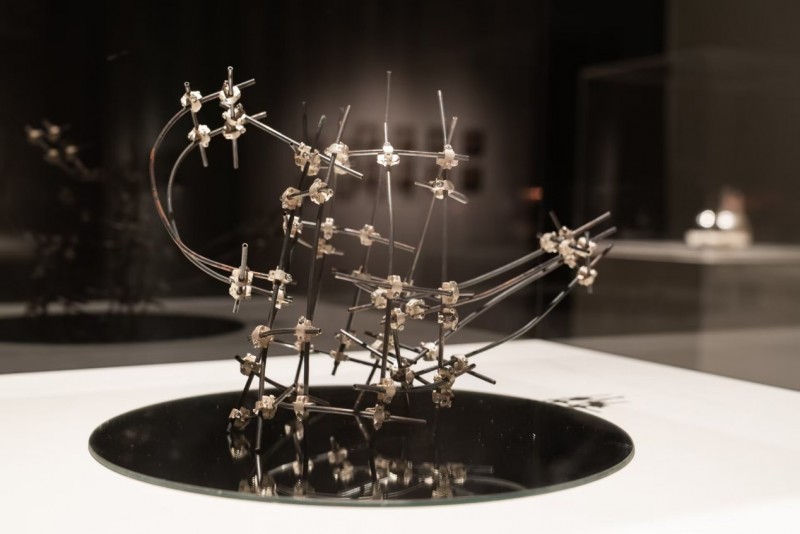

展览现场:艺术家何一波作品《浮游生物》

展览现场:艺术家时翀、朱力特作品《山、水、村庄的藏宝图与钥匙》

展览现场:艺术家孙月作品《沉积堆积》

展览现场:艺术家康杨作品(墙面)、艺术家陈光辉作品(地面)

展览现场:艺术家张语桢作品

展览现场:艺术家吴仕奇作品《寄居蟹背负的诗》

展览现场:艺术家吴冕作品《爱人的眼睛》

展览现场:艺术家王晓昕作品《问礼·瑞器》

展览现场:艺术家郭新作品《蜕变系列》

展览现场:艺术工作室Reartier(黄倩儒)作品《回音》

展览现场:艺术家许嘉樱作品《朝暮》

展览现场:艺术家纪海燕作品《灵犀系列1》

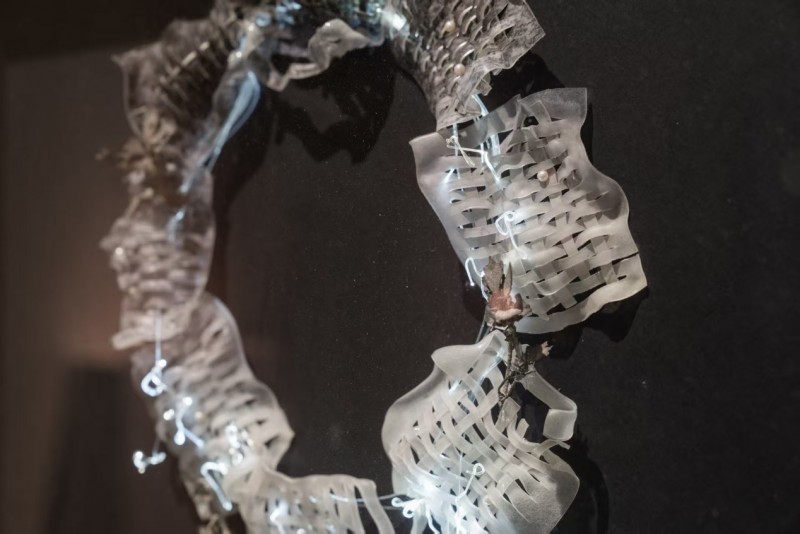

展览现场:艺术家朱丽越作品《最后的呼吸》

展览现场:艺术家彭怡、王永乐作品《烟尘与花》

展览现场:艺术家薛吕作品《凝霜》

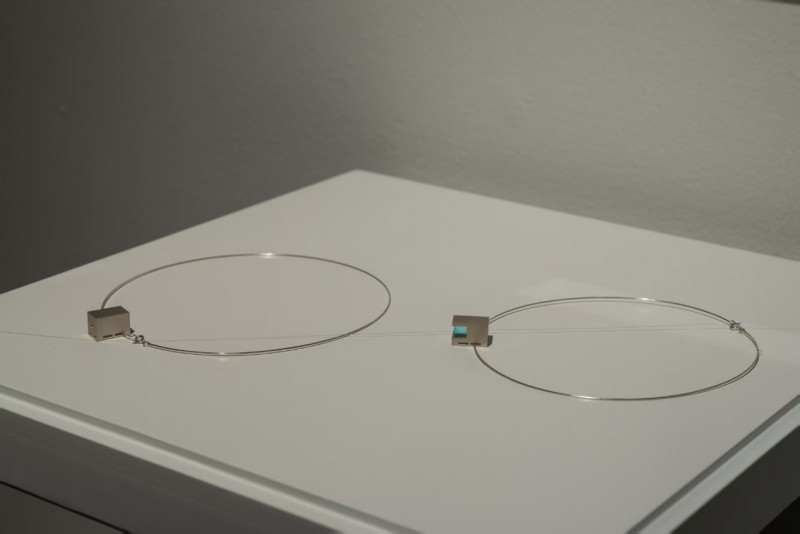

展览现场:艺术家王沁作品《QB24-3》

展览现场:艺术家施琪作品《NEVER FULL系列》

展览现场:艺术家许瑄作品《光器系列》

展览现场:艺术家许超奇作品《浑厚系列—环中》

展览现场:艺术家于名涛作品《界外》

展览现场:艺术家吕中泉作品《灰空间》

展览现场:艺术家王克震作品《偶器》