7月7日至7月9日,合肥工业大学软件学院赴黄山市瞻淇村鱼灯调研暑期社会实践团队一行8人奔赴黄山市歙县,开展以“非遗鱼灯文化的保护与创新”为主题的三下乡调研活动,旨在通过实地走访、问卷调查和深度访谈,挖掘歙县鱼灯的文化内涵,探索非遗传承与乡村振兴的融合路径。

寻光启程:走进徽州古城的文化底色

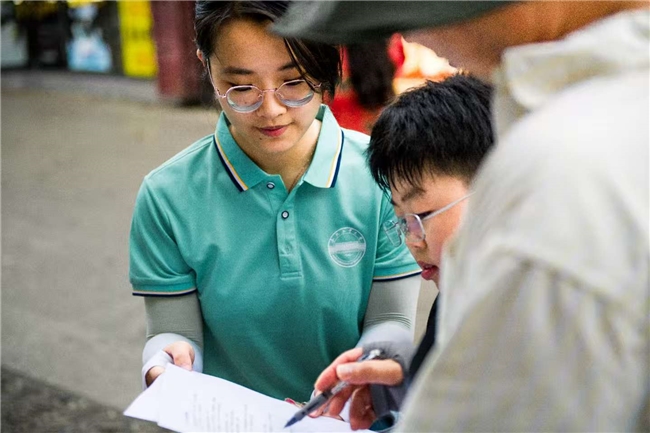

7月7日下午5时,[1]团队抵达徽州古城。夕阳下的古城墙巍然矗立,青石板路蜿蜒延伸,队员们手持纸质问卷,穿梭于街巷之间,对游客和商户展开调研。为确保数据代表性,团队特别注重受访群体的多样性,最终回收有效问卷涵盖18岁以下至60岁以上各年龄段人群,其中省内游客占比42.11%,省外游客占比57.89%。问卷数据显示,52.63%表示“听说过但不够了解”鱼灯文化,而传统祈福仪式(34.21%)和文化符号(23.68%)最受关注。在古城文创店内,队员们被鱼灯造型的文具、徽章等衍生品吸引,店主介绍道:“这些文创销量不错,但更需年轻人参与的创新设计。”

政策引航:顶层设计下的非遗保护新机制

7月8日,团队前往歙县文旅局,与相关负责人展开座谈。在座谈中,队员们首先采访了歙县三大鱼灯的独特价值,尤其深入了解了最具历史文化底蕴的瞻淇鱼灯。作为拥有800多年传承历史的非遗瑰宝,瞻淇鱼灯不仅造型典雅、工艺精湛,更因其独特的祈福文化内涵而深受民众喜爱,有诸如“来瞻淇,沾福气”之类的说法,在当代文旅融合发展中展现出显著优势。

之后,文旅局详细解读了《歙县非遗鱼灯保护传承和创新发展三年行动方案(2025-2027年)》,阐明政府保护职责。为破解瞻淇村旅游高峰期客流超载难题,政府增派警力、招募志愿者、实施预约制强化综合管理,并投入资金升级村内基础设施。在数字技术应用方面,文旅局负责人强调:“我们优先保障传统手工艺人的生计,通过鱼灯制作和文创开发实现文化传承与经济效益双赢。虽然VR等新技术具有潜力,但像瞻淇鱼灯这样承载深厚文化内涵的非遗项目,更需要原汁原味的保护和传承。” 谈及新技术应用,文旅局负责人直言:“保障传统手工艺人生计是优先任务,通过鱼灯制作和文创开发实现文化传承与经济效益双赢。用消费反哺保护,文化才能活下来。VR、3D展示虽好,但投入大、见效慢。瞻淇鱼灯这样的非遗,得先靠真手艺养活人,才有底气谈数字化。”这一回应引发了团队对“传统文化当代价值转化”与“科技赋能适度性”的深度思考。

匠心守艺:民间智慧里的活态传承密码

7月9日,团队深入瞻淇村,采访县级非遗传承人郑冬蛟先生。作为“村晚”策划者,郑先生回忆道:“最初报名的节目多是广场舞,但我不想打击村民热情,最终设计出农具走秀,让老中青三代同台。”他垫资购买道具、联络主播,甚至自学直播技术,最终吸引274.7万观众在线观看。谈及初心,郑先生感慨:“鱼灯是活的传统,不能只锁在博物馆里。”团队还深入走访了村民家庭,详细记录了鱼灯制作工艺的改良过程。调研发现,鱼灯骨架仍以传统竹材为基础,但在固定工艺上有了创新——从原先用铁丝缠绕竹片,到现在采用扎带捆扎并辅以热熔胶加固。最显著的变化体现在鱼灯外层的材质改良,从传统的宣纸逐渐过渡到更耐用的布料。一位有着数十年经验的老艺人一边演示传统扎制手法一边说:“这些改良都是为了鱼灯更结实耐用,但老祖宗传下来的骨架扎制手艺我们始终没丢,这是鱼灯的灵魂所在。”虽然材料在更新,但鱼灯制作的核心工艺流程依然保持着传统特色。

薪火相传:青年视角下的文化担当

三天的调研让队员们深刻体悟到非遗传承的“破”与“立”。破的是“酒香巷深”的困境——歙县通过政策扶持、IP打造和节事活动,将鱼灯从乡村仪式推向全国舞台;立的是“以人为本”的传承——无论是郑冬蛟的“村晚实践”,还是文旅局对个体户的扶持,都印证了“活态传承”的重要性。

基于调研中89.47%受访青年对文创产品的兴趣,团队特别设计开发了两款特色文创:鱼灯形状的锌合金钥匙扣,以“年年有余”为设计灵感,采用传统鱼纹与现代简约线条相结合;鱼灯主题笔记本,封面采用徽州宣纸工艺,内页穿插鱼灯制作流程图解和徽州民谚。这些文创产品既保留了传统工艺精髓,又符合现代年轻人的审美需求和使用习惯。

此次实践不仅是一趟文化寻根之旅,更是一次责任觉醒。队员们将整理万余字访谈录、上百份问卷分析及影像资料,撰写调研报告,也将形成详实的资政报告,为当地政府推动非遗传承与区域发展提供决策参考,用实际行动诠释大学生的社会价值。正如瞻淇村口石碑所刻:“鱼跃千年,灯暖万家。”这盏穿越时空的灯,正等待新时代青年用创新思维接续传承,让传统文化在当代焕发新的生机。(合肥工业大学软件学院赴黄山市瞻淇村鱼灯调研暑期社会实践团队)