当现代材料科学遇上千年非遗技艺,会碰撞出怎样的火花?近日,大连理工大学材料科学与工程学院 “材起非遗・瓷都窑韵” 实践团奔赴江西南昌,在瓷土的细腻、釉彩的绚烂与织物的经纬间,开启一场跨越时空的文化对话。实践团以专业视角为笔,以实践探索为墨,在解读古老智慧的同时,为非遗传承注入青春动能,让千年技艺在新时代焕发生机。

瓷博寻踪,解码陶瓷材料的千年创新史

8月22日,清晨的景德镇,阳光为瓷都镀上温润光泽,实践团首站走进中国陶瓷博物馆。这座形似陶瓷艺术品的建筑内,藏着一部流动的中国陶瓷史 —— 新石器时代的粗犷陶器、汉代青瓷的莹润、宋代影青的薄透,再到明清青花的明快、粉彩的雅致,每一件展品都是文明的注脚。在明永乐青花压手杯前,成员们围绕胎釉配方与烧制温度展开热议,惊叹古代工匠仅凭经验便能精准驾驭火候,将泥土锻造成传世瑰宝。午后小雨洗净尘埃,实践团转场御窑博物馆。红砖拱券下,青石板路弥漫着窑火与泥土的气息,展柜中一片宣德青花残片上,“苏麻离青” 的晕散痕迹仍似六百年前的窑火在跳动。讲解员一句 “景德镇陶瓷史,就是中国陶瓷材料创新史”,让成员们深刻意识到:陶瓷不仅是器物,更是科学与艺术的结晶。当日暮降临,心中涌动的敬畏已化作责任 —— 非遗传承,既要守护传统,更要以科学解码智慧。

大师对话,见证颜色釉与夏布的守正创新

次日晨光中,实践团走进邓希平颜色釉陶瓷艺术博物馆,中国工艺美术大师邓希平以一句 “欢迎年轻人来了解老手艺”,拉开非遗对话的序幕。展厅内,“祭红” 瓷瓶的温润、“郎红” 的宝石光泽、“钧红” 的晚霞窑变,在灯光下诉说着 1300℃高温下 “入窑一色,出窑万彩” 的奇迹。邓希平指尖抚过瓷瓶,讲述着年轻时为复原失传技艺,半年专攻两种釉色的坚守;如今八十高龄仍授课不辍,六十余载光阴早已与颜色釉融为一体。这位 “活化石” 的坚守,让成员们读懂了非遗传承的 “光与热”。午后,苎麻的草木清香引实践团走进 “闲云夏布” 工作室。老旧织布机上,经线随综框起落,“经纬” 二字有了具象注解;绩好的麻线纤细坚韧,藏着匠人逐根拼接的匠心。工作室并未固守传统,而是通过改良染色工艺、融入时尚元素,开发出家居服饰新品。攥着粗糙质朴的夏布样品,成员们灵感迸发:未来可从纤维改性、工艺优化入手,让这经纬交织的古老技艺焕发新生。

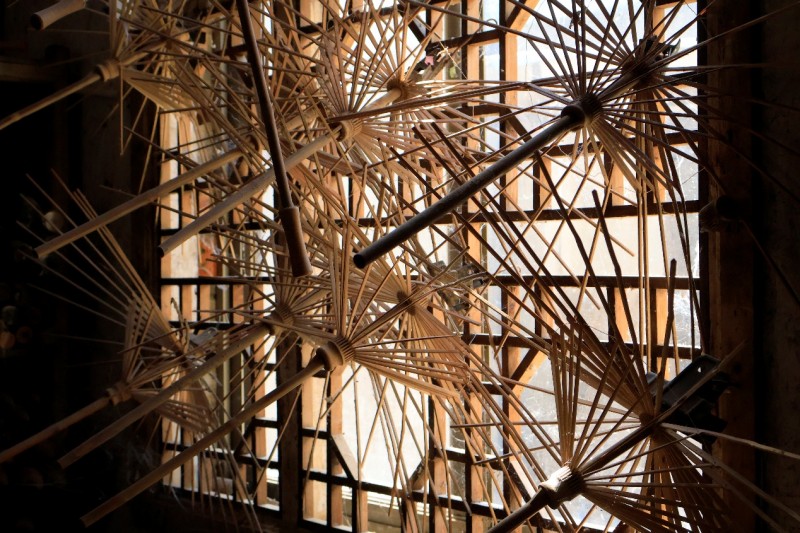

伞坊探秘,读懂油纸伞里的材料智慧

8月24日,实践团走进婺源清华镇油纸伞工作坊,白墙黛瓦的古巷中,桐油香萦绕鼻尖。靠窗工作台前,师傅正修整伞骨,三年以上的毛竹经晾晒、劈削,化作粗细均匀的细条,“纤维密、不易变形” 的选材标准,恰是材料力学 “纤维取向决定强度” 的生动体现。裱糊伞面时,年轻师傅手腕轻转,纸张便服帖贴合,且每层纸纤维方向不同 ——“这是为了增强整体韧性”,传统工艺中的材料智慧让成员们惊叹不已。展架上,传统青花伞与印着婺源晒秋图案的新式伞相映成趣。负责人手持折叠油纸伞介绍:“老手艺得跟上时代”,团队在保留核心工序的基础上,改良线条颜色、创新款式。绘画师傅一边蘸料创作,一边讲解 “先画后涂油” 的诀窍,确保画色防水且随时间愈发醇厚;阳光下,师傅们蘸取桐油顺向涂抹,浅黄棉纸渐显温润,熬油工序对火候的把控,再次印证了非遗中的 “匠心与科学”。

此次实践,是一次文化寻根,更是一场创新启蒙。陶瓷的泥火交织、夏布的经纬纵横、油纸伞的竹纸含香,皆是中华非遗文化中历经千年沉淀的璀璨明珠。大工实践团以材料科学为桥梁,让古老非遗与现代创新深度对话。未来,这群青年学子将继续以专业所长为笔,在非遗保护与传承的画卷上,续写更多 “守正创新” 的青春篇章,让千年非遗之美在新时代熠熠生辉。