8月初,天津商业大学会计学院“朝气饽饽”实践团怀揣赤诚与热忱,深入山东烟台开展三下乡社会实践活动。这支青春团队以“红色基因解码”与“非遗文化传承”为双主线,通过实地探访、沉浸体验、创新传播,在山海之间续写初心故事,于面团之中激活文化自信,用青春行动诠释新时代青年的担当与使命。

红色寻踪:在历史场域中解码初心传承

烟台山的青砖旧影与松涛碑语,见证了一场跨越百年的精神对话。实践团首站开启红色寻踪之旅,在烟台开埠陈列馆的斑驳砖墙与锈蚀铜印间,青年学子触摸到近代中国在屈辱中觉醒的脉搏,青砖瓦缝间的贝壳与泛黄照会,成为民族意识觉醒的鲜活注脚。

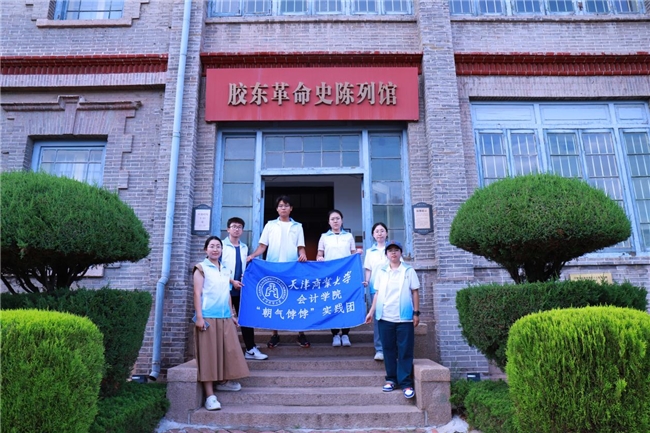

走进胶东革命史陈列馆,坑洼的军用水壶、补丁密布的绑腿带、字迹模糊的战地日记,诉说着烽火岁月的鱼水情深。队员们在“无声的烽火印记”中读懂“人民就是江山”的真谛,深刻感悟中国共产党依靠人民改天换地的磅礴伟力。

最终,团队肃立烟台山顶抗日纪念碑前,苍松翠柏间,碑文与松涛交织成历史的回响。默哀致敬中,“铭记”二字深植心间,从觉醒之光到民心之钥,再到铭记回响,一幅“山海传承长卷”徐徐展开,让青春热血与红色基因完成深度交融。

非遗解码:在面团乾坤中激活文化自信

从历史深处走来,实践团将目光投向胶东大地的“活态文化密码”——国家级非物质文化遗产“胶东花饽饽习俗”,以“溯源-体验-创新”递进式实践,解锁传统工艺的当代生命力。

在福仕汇中华福禧面典与烟台桃村,学子们聆听花饽饽的“地域方言”:栖霞“圣虫”寄寓五谷丰登,蓬莱“龙凤呈祥”彰显海疆气魄,莱阳“石榴百子”承载人丁兴旺祈愿。从过年的枣饽饽到婚嫁的“上头糕”,从满月“百岁饽饽”到寿宴寿桃,这些面团不仅是食物,更是生命仪式的见证者、家族情感的纽带与乡土记忆的容器,让文化自信的根脉愈发清晰。

在菜根香非遗传承基地,队员们化身实践者,跟随传承人学习制作“年年有余”鱼形花饽饽。剪刀与梳子在指尖翻飞,揉捏弧线、刻画鳞片,虽作品形态各异,却都饱含手心温度,将文化认同“揉”进实践、“蒸”入内心,亲身体验非遗“活态传承”的温度。

更令人欣喜的是传统技艺的现代转身:老岚馒头以规模化生产、品牌化运营守护匠人精神,让非遗走进更多生活场景;桃村非遗传承人孙阿姨将祖传“面引子”古法与现代温控结合,用卡通造型、节气主题赋予老手艺新表达;实践团创新推出“云端+线下”双轨模式,线上直播详解六百年历史与民俗密码,百万网友共赏“面里乾坤”;线下走进银河社区,带领孩子们捏制吉祥鱼形饽饽,让童真创意与百年技艺碰撞火花,实现文化从“知晓”到“共创”的质变。

青春担当:在守正创新中书写传承新篇

此次三下乡实践,是一次青春与历史的对话,更是一场传统与现代的共鸣。天津商业大学会计学院“朝气饽饽”实践团以红色寻踪筑牢信仰之基,用非遗解码激活文化自信,既在历史场域中读懂了民族觉醒与人民伟力,也在面团乾坤中体悟了传承责任与创新智慧。

从红色基因的守护者到非遗文化的传播者,这群青年学子以行动证明:历史的解码者,正是未来的书写者。他们为红色精神传承注入青春活力,为非遗活态传承提供创新范式,让山海间的初心与面团里的匠心,在青春接力中永续传承,书写新时代青年扎根大地、服务社会的动人篇章。

(供稿人:董伟捷、柯雅涵、李榕蓉、马小超、钟永勤)