青春执剪承非遗,实践传艺焕新生

盛夏的风裹挟着热情,将沈阳师范大学“指尖蝶梦”剪纸非遗团的脚步引向辽南大地的非遗沃土--庄河。在这里,剪纸艺术如一朵绽放的民间艺术之花,历经岁月沉淀芬芳馥郁。我们怀揣着对传统文化的敬畏与探索欲,开启了这场非遗剪纸暑期“三下乡”社会实践之旅,用行动书写对传统文化的担当与热爱,以青春力量为传统文化传承注入活力。

庄河剪纸是辽南民间艺术的璀璨明珠,其历史可追溯至明清时期,曾在婚丧嫁娶、节庆中扮演“文化符号”的角色--红窗纸上的“囍”字传递姻缘美满,门框旁的“门神”寄托平安祈愿,年节里的“窗花”渲染喜乐氛围。历经数百年发展,它从实用民俗走向艺术创作,形成“构图饱满、刀法细腻、寓意吉祥”的风格特质,2018年被列入大连市非物质文化遗产名录。

这种艺术以红纸为纸、剪刀为笔,通过阴刻(镂空成图)、阳刻(留纸成像)、阴阳结合的技法,将生活百态、人文情怀凝于方寸红纸。从单幅的“红纸吉祥”到彩色的“多媒融合”,庄河剪纸始终在传统与创新的张力中焕发活力。

活动伊始,团队成员在线上开启非遗探索。成员们广泛搜集剪纸资料,从历史起源到艺术特色,从传承故事到现代创新,一点点拼凑出剪纸的文化拼图。线上收集资料让大家对剪纸有了初步认知,也点燃了实地探寻的热情。

欣赏佳作,感受艺术魅力

7月20日,团队走进庄河市文化馆,参观第十三届剪纸大赛获奖作品展。展厅内,一幅幅获奖作品陈列,题材丰富多样,有展现庄河风土人情的民俗场景,也有融入现代创意的艺术化表达。细腻的线条、生动的构图,让成员们直观领略剪纸艺术的精湛技艺,大家在作品前驻足交流,探讨创作灵感与技法创新,从专业创作者的作品中汲取养分,感受剪纸艺术在新时代的生命力,感受庄河剪纸艺人的创作活力,体悟传统技艺与时代审美融合的魅力 。

拜访名师,汲取传承力量

7月21日,团队来到庄河市徐岭镇,有幸与庄河剪纸代表性传承人孙学明老师交流剪纸艺术知识。孙老师结合自身多年创作与传承经验,讲述庄河剪纸的发展历程,从过去在民俗活动中扮演的角色,到如今面临的传承挑战与机遇。他讲起过去,庄河剪纸是农家姑娘的“必修课”,姑娘们凭着一把剪刀,剪出嫁妆、剪出年俗;谈到现在,他忧心传承,却又因我们的到来重拾信心。“现在年轻人愿意学,我就使劲教!”

孙学明老师现场演示传统剪纸技法,红纸在剪刀下翻转游走,一只活灵活现的蝴蝶诞生。成员们近距离观察“阴阳刻结合”“折叠剪”等独特技法,记录下珍贵的技艺细节,挖掘出剪纸艺术起源、传承的清晰脉络。这看似简单的技法,背后是数十年的打磨。孙老师的坚持,让我们看到非遗传承人的坚守—— 他们是技艺的守护者,更是文化的摆渡人。

对话传人,挖掘传承脉络

7月23日至24日,两度拜访庄河剪纸第四代剪纸非遗传承人陈莉老师。陈老师的工作室摆满作品,既有传统经典样式,也有融合现代审美的创新之作。她分享自己的传承故事,讲述如何让庄河剪纸走进更多人视野。成员们聆听陈老师对剪纸艺术的坚守与创新理念,深受鼓舞,也对非遗传承的责任有了更深刻认知。

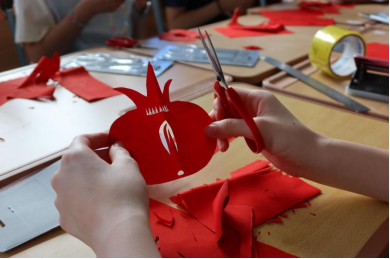

陈莉老师向我们耐心传授独特技法,手把手教成员们处理细节。我们尝试剪传统吉祥纹样,原以为看过、学过就能做好,真正动手才发现难如登天。当静下心,跟着老师的节奏,终于剪出像样的图案时,那种成就感难以言喻。这让我们懂得,非遗传承不是喊口号,是要俯下身、静下心,用耐心与热爱去触碰每一丝纹理,每一次裁剪都是与传统文化的对话。非遗传承不是守旧,而是在坚守中创新,让古老技艺适配现代生活,才能真正“活”下去。陈老师笑着说:“这就是传承的意义,老根上发新芽!”

校园宣讲,播种传承种子

7月27日,团队走进庄河市红崖学校,开展非遗文化宣传活动。成员们通过PPT展示、作品演示、互动问答等形式,向小学生们介绍庄河剪纸非遗知识。从剪纸的历史故事,到简单技法教学,孩子们热情高涨,积极参与。大家教孩子们剪基础图案,讲解剪纸寓意,让非遗文化在童真心中播下传承的种子。一张张小脸洋溢的笑容,成为非遗文化在校园生根的生动注脚 。

线上续航,让非遗“触网”新生

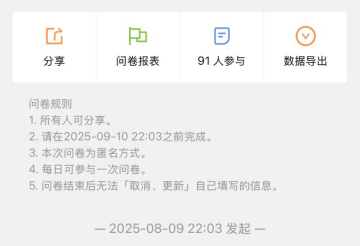

8月3日至8日,线上总结阶段,我们梳理实践收获。大家虽隔着屏幕,讨论却热火朝天,从非遗传承的现状分析,到未来推广的建议,字里行间都是对这段经历的珍视。8月10日至25日,网络宣传开启,我们撰写公众号推文、制作调查问卷,把庄河剪纸的故事讲给更多人听,让庄河剪纸跨越地域限制,在网络平台绽放非遗光彩 。

同时,我们制作剪纸宣传海报。

青春感悟:以热爱奔赴,让传承延续

这次三下乡实践,于我们而言,是一场文化觉醒之旅。我们看到非遗传承的不易,也看到无数像孙学明、陈莉这样的传承人,在默默坚守;我们触摸到传统文化的温度,也明白青春力量可以成为传承的桥梁。“非物质文化遗产” 不再是冰冷的名词,而是一个个鲜活的故事、一位位执着的匠人、一次次温暖的互动。

我们收获的,不仅是剪纸技法,更是对传统文化的敬畏与热爱;留下的,不仅是实践足迹,更是传承非遗的青春担当。未来,愿以此次实践为起点,继续做非遗传承的参与者、传播者,让非遗剪纸,让更多非遗技艺,在新时代绽放更耀眼的光芒 —— 因为我们坚信,青春与非遗的相遇,会书写出最动人的传承篇章。

沈阳师范大学 李祉嫒