2025年8月中旬,吉利学院校团委宣传部“染韵新传”三下乡实践团队奔赴彭州,开展以“扎染千年,非遗助力”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动。该活动深入贯彻落实关于弘扬中华优秀传统文化的重要论述,积极响应国家关于推动非物质文化遗产保护与传承的号召,组织跨学院学生发挥专业特长,以非遗研学、文创开发与公益教学等多种形式,为传统文化注入新时代的青春动能。

彭州拾遗工坊:沉浸式触摸扎染匠心

团队抵达彭州后,第一时间召开筹备会议,明确活动纪律与安全准则,随后前往当地 “拾遗工坊” 非遗手作体验店,正式开启扎染文化研学之旅。此次研学由当地资深扎染传承人全程指导,传承人以 “历史溯源 + 技艺拆解” 的方式授课:先系统讲解扎染从古代走向现代的发展脉络,再通过互动问答解答队员们对 “防染原理”“色彩调配” 的疑问,最后以现场演示带领大家解锁扎染实操流程。

老师进行扎染文化讲解

团队成员初次体验扎染制作

蜡刀提纯的过程

队员们扎染的成果展示

实操环节中,队员们展现出浓厚兴趣:部分队员聚焦 “蜡刀提纯” 这一关键技艺,举着相机细致记录蜡温控制、刀刃角度等细节,生怕错过任何一个技术要点;另一部分队员则直接上手体验蜡染勾勒,手持蜡刀在白布上小心翼翼创作,流畅的线条、生动的图案在专注的神情中渐次呈现。“原来一匹合格的扎染布,要经过‘三浸九染’的反复锤炼!” 队员们在实操中深刻体会到非遗技艺的严谨 —— 从布料折叠的松紧度,到染色时的浸泡时长,每一步都需精准把控。即便仅数小时的体验,也让 “纸上得来终觉浅” 的感悟落地:多次失败后的调整、染料配比的反复尝试,不仅让大家掌握了基础扎染技巧,更读懂了 “工匠精神” 中 “精益求精、执着坚守” 的深刻内涵。

桂花龙窑:陶艺体验里感知 “土与火的艺术”

实践第二站,团队走进彭州桂花龙窑博物馆,开启陶艺文化探索之旅。博物馆展厅内,釉色温润的柴烧茶具、纹路独特的陶制器皿静静陈列,阳光透过玻璃洒在展品上,为古老陶艺镀上一层暖光。摄影组队员们反复调整镜头参数,既捕捉着陶釉表面流动的光泽与细微纹理,也记录下同伴们驻足观察时的专注神情 —— 有人俯身研究陶器底部的窑口印记,有人轻声讨论釉色形成的化学原理,非遗文化的魅力在无声的观察与交流中传递。

午后,专业陶艺老师带领队员们开启实操体验。陶艺工作室里,转盘匀速转动,一团团灰褐色陶泥在队员们的指尖逐渐 “苏醒”:有人屏息调整手势,让陶泥在旋转中慢慢隆起,渐次勾勒出茶杯的圆润轮廓;有人大胆尝试创新造型,将陶泥捏塑成不规则的摆件形态;待坯体半干后,大家又手持画笔,在陶碗、陶盘表面绘制图案 —— 或简约的几何线条,或生动的花草纹样,细腻笔触与鲜活色彩交织,一件件承载着创意与温度的陶艺初胚应运而生。

夕阳余晖透过工作室窗棂,为沾满陶泥的工作台、队员们略带泥土痕迹的双手镀上暖金色泽。完成的陶艺初胚被整齐摆放在展示架上,等待后续高温烧制。“每一件作品都独一无二,这就是手工陶艺的魅力!” 队员们看着自己的成果,脸上满是成就感,而这些带着 “青春印记” 的陶艺品,也成为此次跨界研学的珍贵纪念。

成员参观桂花龙窑博物馆

团队成员初次体验陶艺制作

团队成员向陶艺工匠学习技艺

团队成员绘窑修饰的过程

团队成员的陶艺成果展示

午后,专业陶艺老师带领队员们开启实操体验。陶艺工作室里,转盘匀速转动,一团团灰褐色陶泥在队员们的指尖逐渐 “苏醒”:有人屏息调整手势,让陶泥在旋转中慢慢隆起,渐次勾勒出茶杯的圆润轮廓;有人大胆尝试创新造型,将陶泥捏塑成不规则的摆件形态;待坯体半干后,大家又手持画笔,在陶碗、陶盘表面绘制图案 —— 或简约的几何线条,或生动的花草纹样,细腻笔触与鲜活色彩交织,一件件承载着创意与温度的陶艺初胚应运而生。

夕阳余晖透过工作室窗棂,为沾满陶泥的工作台、队员们略带泥土痕迹的双手镀上暖金色泽。完成的陶艺初胚被整齐摆放在展示架上,等待后续高温烧制。“每一件作品都独一无二,这就是手工陶艺的魅力!” 队员们看着自己的成果,脸上满是成就感,而这些带着 “青春印记” 的陶艺品,也成为此次跨界研学的珍贵纪念。

龙泉驿书店:公益课堂播撒非遗种子

实践最后一日,团队转战成都市龙泉驿区豆豆拾光书店,将非遗传承的触角延伸至青少年群体,开展扎染文化公益教学活动。为让孩子们轻松理解非遗知识,队员们精心设计了 “趣味课堂 + 实操体验” 的活动形式:先通过卡通化的趣味图片展示扎染的不同纹样,再播放自制的短视频讲解 “扎染如何走进现代生活”,最后以 “‘蓝染’为什么是蓝色的?”“布料折叠后会变成什么花纹?” 等互动提问调动热情,让孩子们在欢声笑语中走进扎染的世界。

课堂结束后,实操体验正式开启。队员们化身 “小老师”,一对一指导孩子们操作:有的蹲在地上示范 “对角折叠法”,教孩子折出规整的菱形纹样;有的耐心引导想象力丰富的孩子,鼓励他们将布料随意堆叠,创造出 “独一无二的花纹”。当孩子们捧着扎好的布料走向染缸时,队员们又细心协助:手把手教他们控制浸泡力度,确保每一处褶皱都能均匀吸色。

“我的布变成蓝色啦!”“你看我的花纹像小蝴蝶!” 当孩子们举起浸染完成的扎染方巾,脸上的笑容比盛夏阳光更显灿烂。活动尾声,队员们和孩子们一起将扎染方巾晾晒在书店外的空地上,微风拂过,蓝色的方巾轻轻摆动,宛如一片灵动的 “蓝色海浪”。虽然这些作品带着孩童的稚嫩,线条不够规整、色彩不够均匀,但非遗文化的种子已悄然在孩子们心中扎根。

对小朋友进行扎染文化讲解

团队成员对小朋友作品进行指导

团队成员与小朋友共同展示成果

青春作笔,绘就非遗传承新画卷

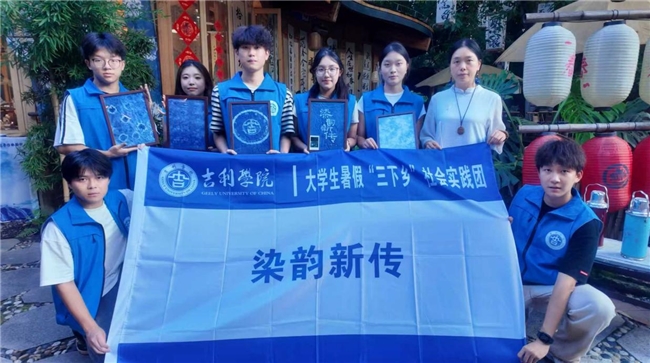

从彭州的晨光熹微到龙泉驿的暮色四合,实践全程中,队员们始终用镜头记录着感动瞬间:扎染时专注的眼神、陶艺创作时沾着泥土的双手、公益教学时温柔的讲解、晾晒方巾时欢快的笑声…… 当团队在彭州古镇牌坊前共同举起 “染韵新传” 队旗,队员们被骄阳晒得格外明亮的笑脸上,写满了青年一代对非遗文化的热爱与担当。

此次 “三下乡” 实践,不仅是吉利学子与非遗文化的深度对话,更是青年力量助力传统文化传承的生动实践。学子们以扎染丝线为纽带,串联起传统技艺与当代审美;以陶艺创作为载体,让 “土与火的艺术” 贴近生活;以公益教学为桥梁,让非遗种子在青少年心中萌芽。一段实践、几处足迹、一份热爱,既让队员们在体验中触摸到非遗的温度,更让中华优秀传统文化在青春力量的赋能下,走向更广阔的未来。

未来,期待这群 “非遗青年” 带着此次实践的收获与热忱继续前行,将非遗故事讲给更多人听,让古老非遗在新时代的土壤中持续生长,让中华优秀传统文化的薪火代代相传、永不熄灭!

团队成员为扎染成果进行展示

供稿:李亚宸