为探索城市化的中国模式、破解中国“城市病”,杭州国际城市学研究中心从2010年开始城市学优秀成果的征集评选工作。为扩大城市学影响力,打造城市学研究领域的“诺贝尔奖”,自2022年开始,西湖城市学金奖设置评委会特别奖1个、奖金20万元,十佳点子10个、奖金各1万元,征集活动受到社会各界的高度关注和热情参与。

2025年,杭州国际城市学研究中心围绕“好房子,让生活更美好、杭州城市文化景观遗产的数字化传播、数智交通让生活更美好、共建绿色宜居美丽城市、人口下滑背后的医学与社会问题、基础教育阶段拔尖创新人才选拔和培养”等主题开展第十五届西湖城市学金奖征集评选活动。

8月29日,第十五届西湖城市学金奖专家评审组会议(现场答辩会)在杭州国际城市学研究中心举行。来自6个主题的18名“西奖”点子作者进行现场展示与答辩。浙江省委党校原副校长、浙江省城市治理研究中心首席专家马力宏教授,浙江之江生命健康研究院院长叶真教授,浙江大学土地与国家发展研究院副院长、公共管理学院靳相木教授,浙江大学休闲学与艺术哲学研究院常务副院长林玮教授,浙江省社科院公共政策研究所所长、研究员袁顺波,浙江省文物保护利用协会世界遗产与名城专委会副主任兼秘书长、浙江省城乡规划院副总工、教授级高工华芳,浙江省发展规划研究院经济研究所首席专家、研究员廉军伟,中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司生态环境工程院副院长、正高级工程师魏俊,浙江大学百人计划研究员、博士生导师浙江大学校长办公室副主任(双专计划)黄亚婷,浙江大学百人计划研究员、博士生导师姜浩哲,浙江工业大学设计与建筑学院武前波教授,FM93浙江交通之声制作人、主任播音员孙婧,浙江省社科院发展战略和公共政策研究院副研究员周佳松等10余名专家参与评审。杭州城研中心党组成员、副主任杨灵江主持会议,相关平台秘书长及副秘书长参加。

关于城市教育问题,《培育科学家潜质:少年创新科学院的“求是”实践》点子通过展现杭州市求是教育集团建构的少年创新科学院教育实践,提出以兼顾全体的科学教育与拔尖人才培养基础为基点,结合校本实践,确立科学家潜质内涵要素,建构自下而上、学生自治、院校一体的管理运行机制,迭代建构形成指向科学家潜质培养的少科院育人实践模型,为教育“双减”中做好科学教育加法、赋能小学科学教育高质量发展贡献校本智慧。

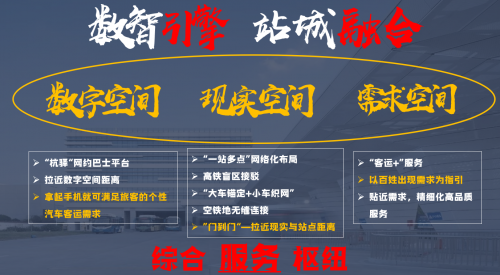

关于城市交通问题,《杭州汽车客运转型探索——从传统运输到综合服务枢纽》点子提出,打造“杭驿”网约巴士平台,对接“杭州市民卡”“支付宝”等APP,实现“一键预约、多式联程”,“运游商货”四维融合, 通过“补短板”(如填补公共交通盲区)、“强融合”(联运+文旅+商业+物流)、“数字化”(动态响应+客货预约定制)重构服务链。

《推动杭州水运高质量发展的对策建议》点子结合杭州水运现状,提出加快推进航道贯通和航道等级提升,贯通杭州湾出海航道 、杭甬运河,加强港产城联动发展,形成“内河码头+配套园区+临港偏好产业集群”的协同发展模式,推动产业格局、物流格局和区域格局优化。

关于城市人口与健康问题,《“青荷心睛”杭州青少年心理健康全域守护计划》点子针对青少年心理健康问题提出,构建一级筛查(全覆盖)、二级干预(精准化)、三级支持(社会化)的“三级预警-干预”数字系统,培育“家校医社”协同生态。

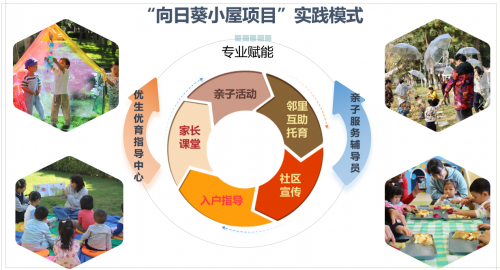

《向日葵亲子小屋项目创新实践与成效》则是依托中国计生委启动的“向日葵计划”, 提出以向日葵小屋为依托,建立亲子服务辅导员队伍,通过家长课堂、亲子活动、入户走访等方式,传播科学养育知识,促进儿童早期发展,补齐农村地区儿童早期发展短板。

关于城市文化遗产问题,《低空高清正射影像赋能大运河(杭州段)综合保护与治理》提出,借助无人机低空高清正射影像技术,通过“技术—制度—社会”三重创新,经济价值层面,推动资源优化与产业升级降低维护与修复成本,人文价值层面,传承文化遗产与历史记忆,进而为大运河(杭州段)治理提供精准、高效、可持续的解决方案。

关于城市土地住房问题,《小河公园——小河油库的改造与更新》通过对城市空间形态的梳理和重构,以运营为导向的适用性更新,贯通运河滨水景观带,有效串联运河、小河片区和油库历史建筑群,有效提升运河沿岸公共空间的品质与连续性,丰富市民和游客体验运河文化的层次。

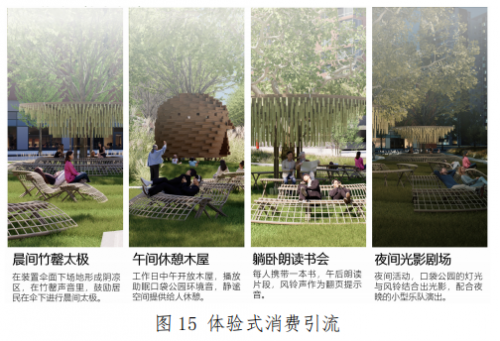

关于城市环境问题,《绿意栖身,疗民愈游:基于自然疗愈的都市景观装置》则是将“空间活化”、“业态植入”相结合,将设计、艺术、建构、运营、管理相融合,通过构建人与生态环境、自然元素的多维互动体系,系统性地推动疾病康复进程,同时助力实现全方位的身心健康,为都市人群提供一种回归自然、疗愈身心的创新解决方案。

会上,各位评审专家与点子作者围绕创意可行性、实施路径、经济效益、社会效益等展开热烈交流,专家们对18条“西奖”点子表示高度认可,认为均具备新颖性、实用性、规范性、传播性,为加快推进城市治理体系和治理能力现代化,深入探讨新型城镇化进程中面临问题提供了值得借鉴的思路与对策。

供稿:杭州国际城市学研究中心 王莉萍