当艺术设计走出画室、红色教育跳出课本、专业学习扎根基层,会碰撞出怎样的育人火花?近日,山东科技大学艺术学院“艺彩纷呈” 服务队在山东省烟台市蓬莱区开展的“艺术赋能乡村振兴,设计传承红色文化”社会实践,以“学生成长”为核心视角,记录下艺术学子在与地方需求的深度对接中,实现专业能力、思想认知与社会责任感全面蜕变的历程,也为校地协同育人写下生动注脚。

从“纸上设计”到“实地创作”:专业能力在实践中“淬火”

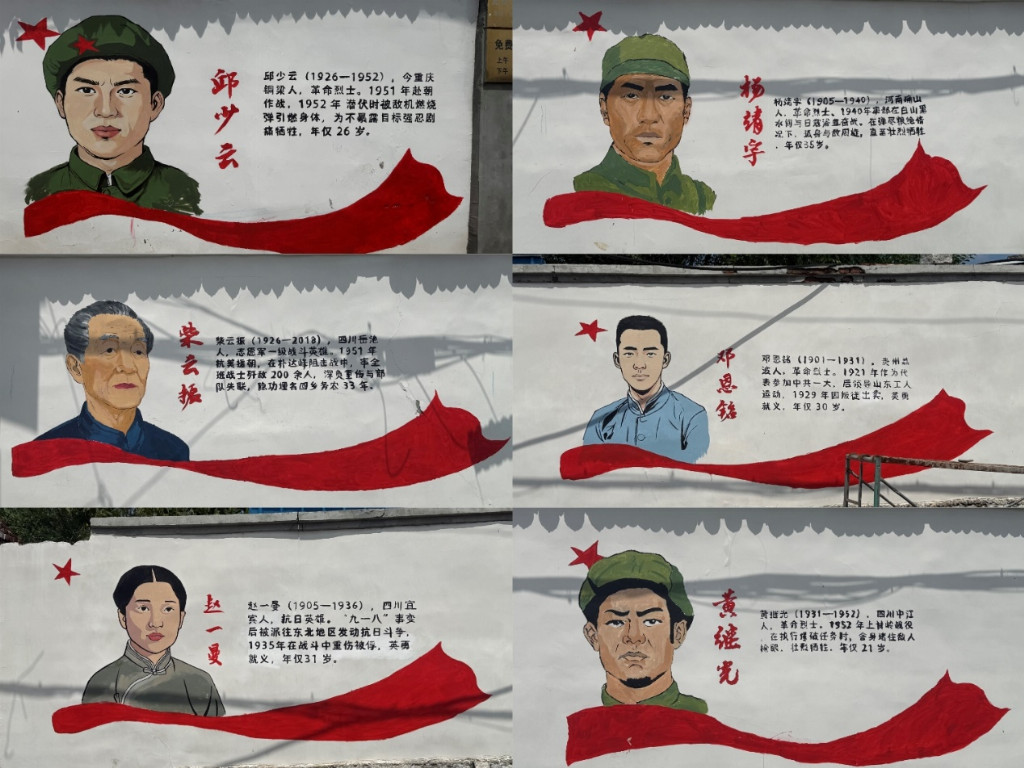

“以前在课堂上画墙绘小稿,只需要考虑构图和色彩,到了纪念馆才发现,墙面材质、光照角度、甚至风吹日晒对颜料的影响,都是必须解决的问题。”队长孔舒葶的感慨,道出了许多队员的共同成长。在夏侯苏民纪念馆70平方米红色墙绘创作中,队员们首次面对高墙、高温环境与绘制环境艰难的多重挑战——为精准还原8位民族英雄的历史形象,他们反复比对史料调整人物细节;为应对高温导致的颜料干结,现场测试不同配比的稀释方案;为保证高空绘制的安全性与精准度,创新采用“分组配合、分段校验”模式。

这种“问题导向”的实践,让专业学习从“被动接受”转向“主动探索”。在邢家沟村为阳光玫瑰葡萄设计包装时,队员们不再局限于“美观至上”的课堂思维,而是深入葡萄园与农户交流,了解“运输防压”“保鲜标注”等实际需求,将蓬莱“仙境”文化元素与农产品实用属性结合,最终形成的包装方案既获农户认可,也符合市场审美。正如实践队指导老师所说:“地方需求就像一把‘标尺’,让学生看清了课堂知识与社会应用的差距,也倒逼他们学会用专业能力解决实际问题。”

从“听说历史”到“传承历史”:思想认知在共情中“升华”

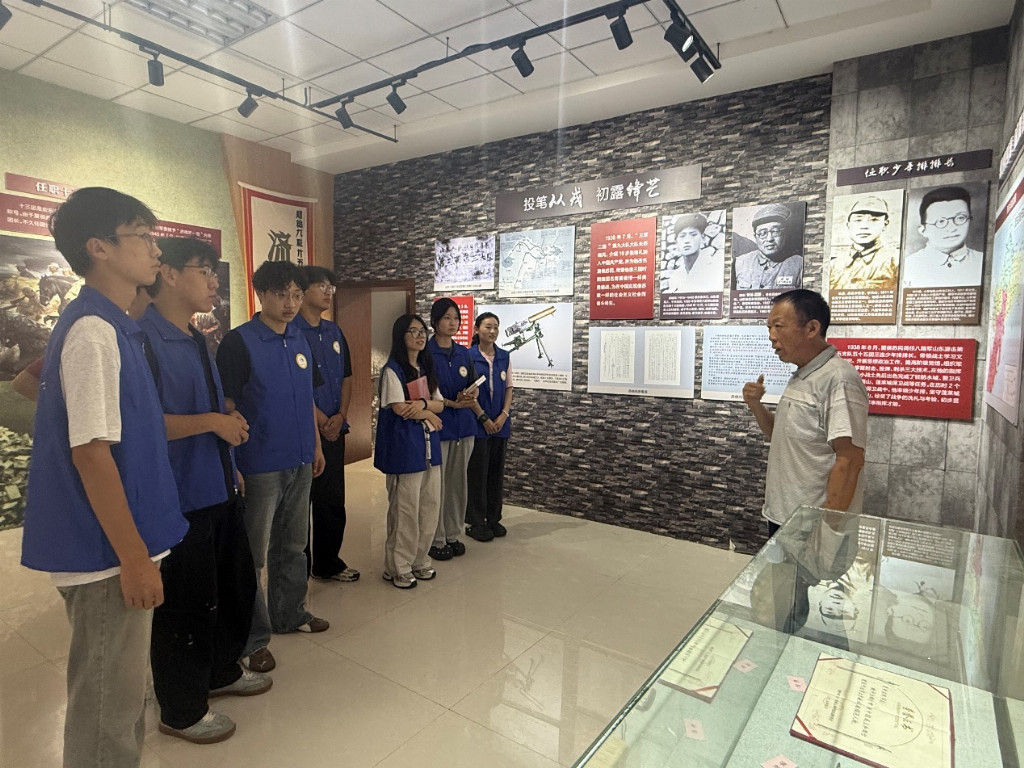

“绘制赵一曼烈士墙绘时,我特意在她的衣服上加了磨损痕迹——史料记载她长期在东北艰苦作战,衣物常因行军受损,这个细节能让英雄形象更贴近历史。”细节的把控,背后是队员们对红色历史的深度共情。在夏侯苏民纪念馆,队员们不仅参观展厅、聆听讲解,还主动走访当地老人,收集英雄事迹的民间记忆;绘制过程中,常有游客驻足分享英雄故事,这些真实的历史细节与情感共鸣,让“红色基因”不再是课本上的抽象概念,而成为可感知、可传递的精神力量。

有队员在实践日志中写道:“以前觉得‘传承红色文化’离自己很远,直到看到村民带着孩子在墙绘前听英雄故事,看到老人对着夏侯苏民烈士的画像敬礼,我才明白,我们的画笔不仅在绘就图案,更在传递信仰。”这种思想上的蜕变,让实践超越了“专业实践”的范畴,成为一堂深刻的“思政课”,让队员们在扎根基层中读懂了“艺术服务社会”的价值,坚定了用专业所长传承红色文化、服务乡村振兴的信念。

从“单打独斗”到“协同共生”:校地联动为成长 “搭台”

队员们的成长,离不开校地双方的协同赋能。实践前期,学校与蓬莱区纪念馆、村委会、酒庄多次沟通,精准对接地方需求,为实践制定详细方案;地方单位则为队员们提供了全方位支持——夏侯苏民纪念馆提供史料支持与创作场地,邢家沟村选调生带领队员深入了解产业现状,瓏岱酒庄安排专业人员讲解品牌设计与产业逻辑。这种“学校搭台、地方出题、学生解题”的模式,让实践不再是“走过场”,而是真正实现了“校地双赢”。

蓬莱地区相关负责人表示:“高校学子的到来,为我们带来了新鲜的艺术创意,让红色文化传播更鲜活、乡村产业升级更有力;而地方也为学生提供了‘接地气’的实践舞台,帮助他们成长为更懂社会、更会创新的专业人才。”未来,山东科技大学与蓬莱区将进一步深化校地协同,通过建立长期实践基地、开展联合创作项目等方式,让更多艺术学子在基层实践中成长,让校地协同的“育人土壤”培育出更多服务社会的“青春力量”,共同书写艺术赋能红色传承、助力乡村振兴的新篇章。(通讯员:王乐心)