为扎实推进乡村建设,繁荣乡村文化,2025年7月14—23日,哈尔滨理工大学建筑工程学院团委、学生会“合乡青春梦·乡筑新‘丰’景”暑期社会实践团来到山西省吕梁市石楼县和合乡崖头村,参加由团中央驻石楼县乡村振兴工作队主办的“寻迹东征·筑梦石楼”暑期社会实践专项活动。

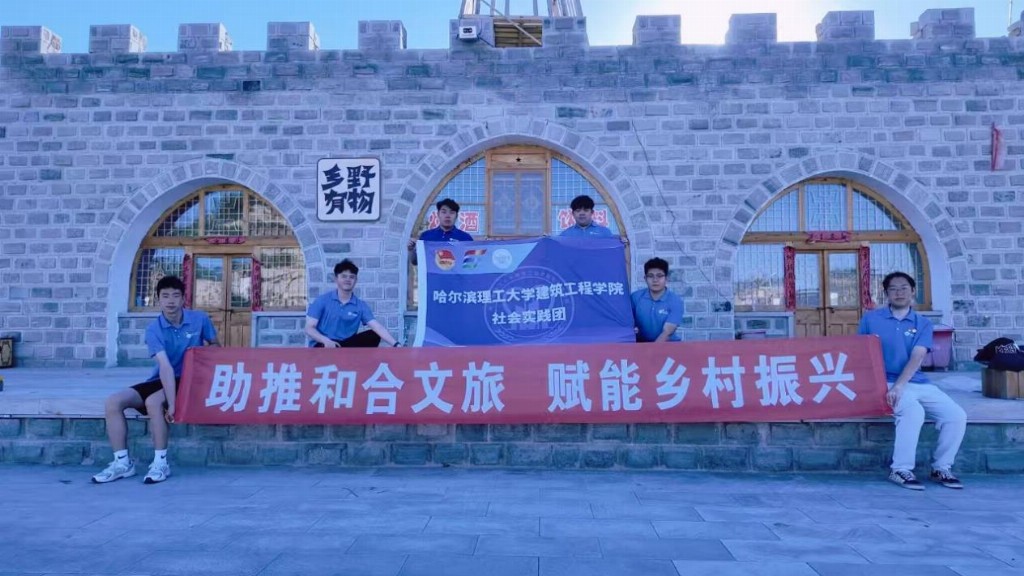

实践团出发前合影

“寻迹东征·筑梦石楼”暑期社会实践专项活动全体团队合影

探千年古县,访乡野新章

“夜抵千年古县,同上一堂‘动员课’。”7月14日晚,实践团抵达石楼县委党校开展“三下乡”暑期社会实践专题培训,围绕社会实践的价值、形式及策划实施研讨乡村振兴与文旅发展新模式。

实践团参加实践研学活动

把脉识痛点,共绘新蓝图

“‘痛点问题’就是‘任务清单’。”秉持着“助推和合文旅,赋能乡村振兴”的理念,实践团来到和合乡崖头村,与当地领导干部进行座谈交流,共同探讨当地产业发展与文旅融合新路径。在交流过程中,实践团了解到当地发展面临多重挑战:村内的文化传承存在断层现象,村落民宿内部分用地利用率不高,农产品缺乏稳定销路,产品包装亟待提升等现实瓶颈。针对这些问题,实践团与各位领导干部积极探讨如何将专业特色融入具体问题的解决方案中,精准助力为当地探寻可持续特色产业发展新蓝图。

实践团与当地领导干部进行座谈

呼延悟文脉,理论砺初心

实践团参观“呼延山寨”

枣园深调研,田间取真经

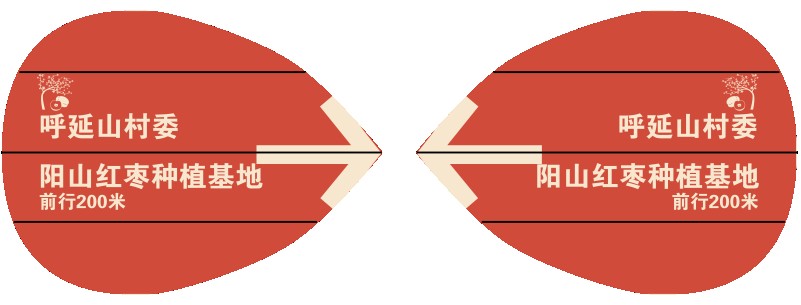

“当地最好的实验室在枣树下。”在石楼县和合乡红枣提质增效标准示范园,实践团深入田间地头,与工作人员及枣农同劳动、共调研。团队成员详细察看红枣长势,现场采集枣果样品,并对当地特色枣园的指示牌进行重新设计,以实践行动践初心、暖民心;以亲身经历增学识、长才干;以奉献人民显担当、促发展。

实践团深入枣园进行调研

实践团重新设计后的枣园指示牌

田间志愿行,采摘助农忙

“把汗水滴进泥土,才知道丰收的重量。”实践团转战崖头村田间地头,俯下身子,撸起袖子,向农民伯伯请教摘番茄、掰玉米的技巧。藤蔓间,饱满的番茄如红宝石般缀满枝头,成员们学着捏住果蒂轻转,不一会儿便收获满满,却也直呼“看似简单,实则不易”。一时间,田间地头满是忙碌而又充满活力的身影,笑声融进晚风,绘出一幅生动的乡村劳作画卷。

实践团在田间进行采摘实践活动

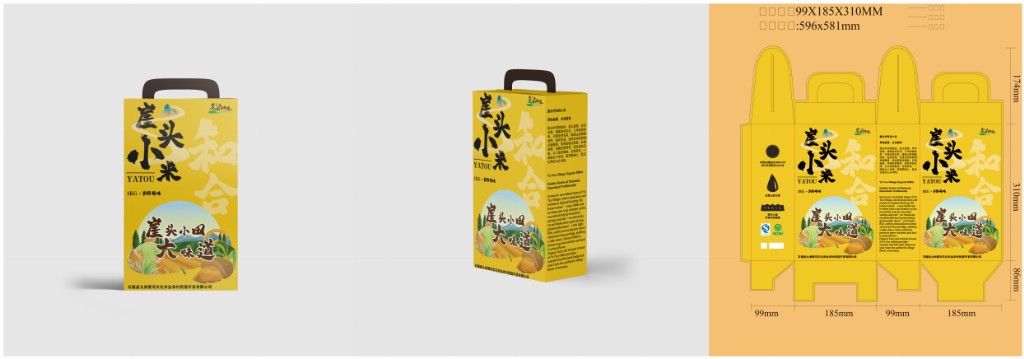

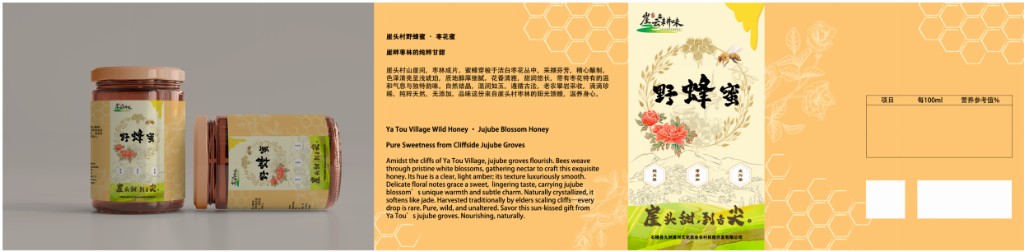

包装融乡土,产品亮新颜

““让小米穿上‘崖头’的外衣,让蜂蜜说出‘黄河’的方言。”在当地农特产品包装展厅,实践团认真记录每一道工艺细节,对农产品如何经历“标准化筛选—品牌化设计—电商化包装”的链式升级,实现从田间到货架的“变身”之路有了清晰认知。

实践团探访当地农特产品包装展厅调研现有农产品包装

后续,团队成员结合“揭榜挂帅”项目专题调研,依托专业特色,为小米、玉米、蜂蜜等当地农特产品进行包装设计,将崖头乡土景观融入其中,助推农产品“出圈”,为破解乡村产品同质化、品牌弱等难题提供创新方案。

实践团重新设计后的农产品包装

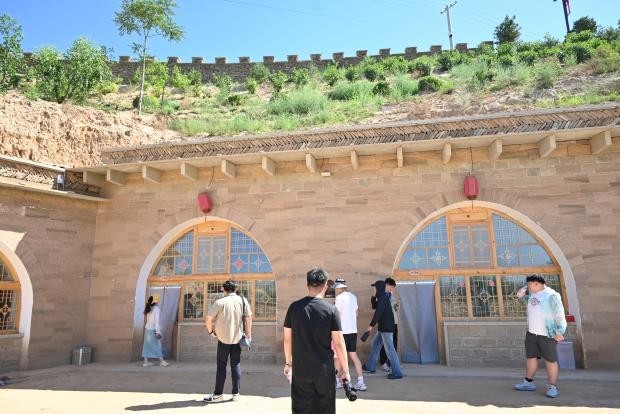

小院微改造,民宿焕新景

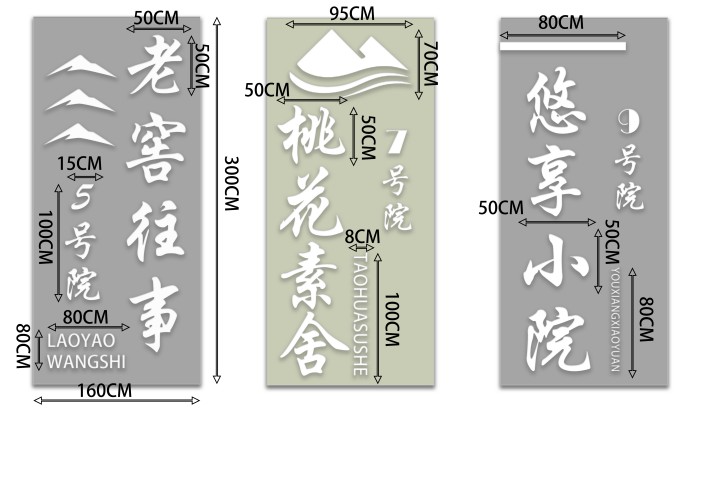

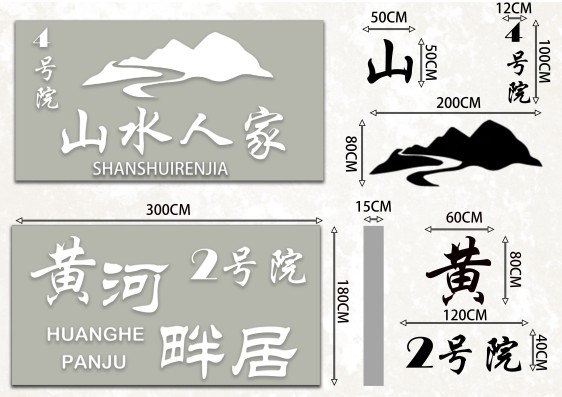

“既留得住乡愁,又融得进现代。”实践团积极响应当地大力发展特色旅游产业的号召,与崖头村民宿负责人对接,先后走访“黄河畔居”、“山水人家”、“桃花素舍”等民宿小院进行实地调研,对院落布局、文化符号、功能分区等进行逐一访谈与测绘。

实践团走访调研当地民宿小院

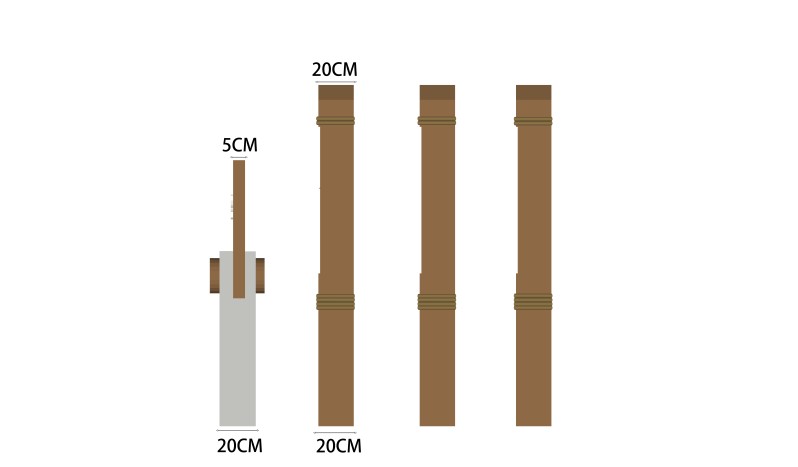

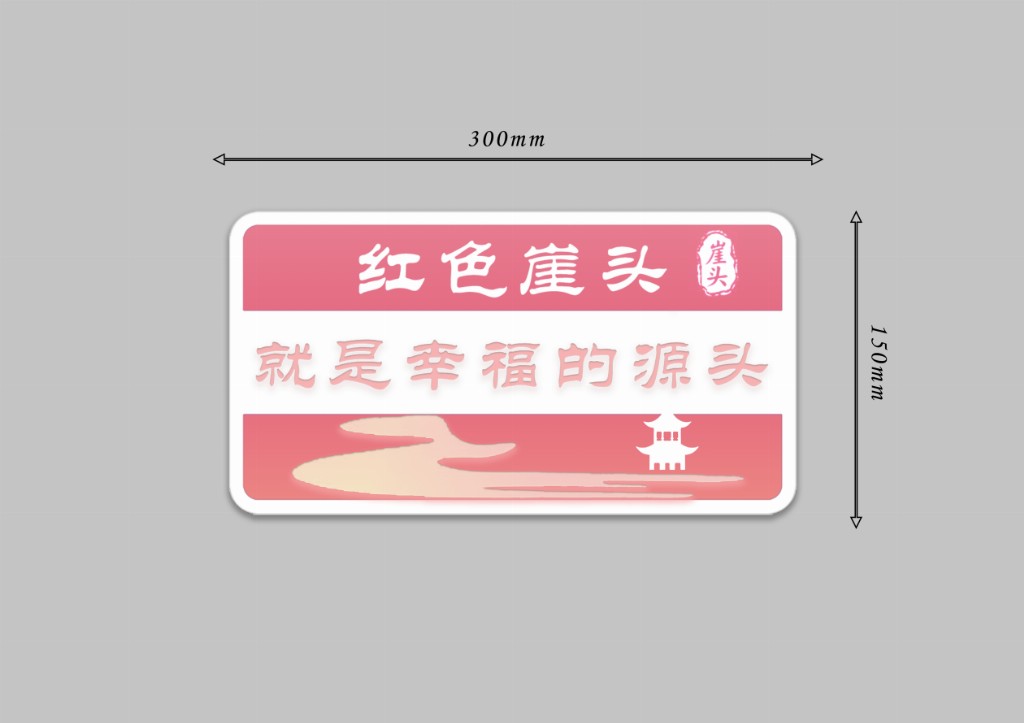

后续,团队成员依据个人特长,为崖头村制作了一系列“一院一景”特色门牌及崖头村地标打卡牌,让时代记忆与现代时尚在同一屋檐下对话。

实践团设计的“一院一景”特色门牌及地标打卡牌

直播带农货,特产销四方

“一部手机就是新农具,一块屏幕就是新柜台。”灯光一亮,镜头对准翠嫩嫩的枣芽眠茶、甜津津的沙滩西瓜、紫盈盈的崖头西梅,实践团成员化身“云端导游”,详细介绍崖头村特色农产品。成员们凭借专业的表达能力与生动的展示技巧,把所设计的崖头村四时风物打包成看得见、买得到的乡味,曾经愁销路的“崖云耕味”,此刻正沿着网线奔向千家万户的餐桌。

实践团直播助销当地特色农产品

冰城夏都情,宣讲润心田

“让咱们把北国的风‘吹’到黄土高坡上来!”实践团成员们与当地村民宣讲大美龙江的风情,用“尔滨人待客的实诚劲儿”拉近距离。从中央大街的马迭尔冰棍讲到松花江畔的落日,从雪雕师傅的“冰糖抹子”讲到今夏爆红的“冻梨摆盘”。“原来龙江的冬天能这么玩,夏天还能这么爽!”掌声笑声交织,一场宣讲把相隔千里的黑土地与黄土高原紧密联系在一起。

实践团成员进行“冰城夏都情”主题宣讲

乡村振兴的故事仍在续写,新时代青年的脚步从未停止。今后,实践团将继续秉承王大珩老校长的“科学家精神”,学用“千万工程”经验,用热情服务三农,用专业赋能产业,真正做到把论文写在大地上,把设计做在田野间,让青春在乡村振兴的火热实践中绽放绚丽之花!(张亚新、刘绍凡、梁文龙)