6月23日至27日,浙江万里学院生物与环境学院“探桑鱼秘境,寻生态密码”暑期实践团队,奔赴浙江省湖州市南浔区荻港村开展暑期社会实践活动。围绕“桑基鱼塘生态养殖”的主题,实践团队走基层,看民生,访民情,对南浔荻港村桑基鱼塘系统这一独特的农作形式进行了细致而深入的研究,从而对其当今的发展状态和在发展中面临的问题有了更加明晰的认识;并且团队针对问题进行了详细地讨论和可行性论证,提出了相关的解决措施和对于其发展路径的相关建议。

为响应党中央对于乡村振兴战略部署,引导青年学子践行“把论文写在祖国大地上”的号召,浙江万里学院组织开展暑期社会实践活动。团队聚焦桑基鱼塘的生态智慧,通过植根于沃土的田野实践,推动古老智慧的创造性转化,为落实“产业兴旺,生态宜居”的乡村振兴总要求贡献青春力量。

乡约盛夏,力行三农

在村干部的引领下,实践团队踏访古镇南浔的千年塘基。光影顺着桑林间的缝隙错落的映在湖面上,竹竿击水声惊起一片白鹭,青鱼在尼龙网中翻腾起银浪。这鳞光闪闪的青鱼正是农业农村部《特色农产品优势区建设规划》重点扶持的“桑基青鱼”的地理标志产品。

循环不息,青春助力

当我们问起村民王伯伯生产模式所带来的的改变时,他蹲在塘基边,用布满茧子的手指在泥地上划出两行对比数字:“以前光是饲料一年就要花费一万多,现在用蚕沙喂鱼,成本直接降了六成。”这组数据对比的背后,是国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》中重点推广的“农业废弃物资源化利用”的政策支持。

村委会工作人员补充道:“蚕沙养鱼不仅降低成本,更让鱼塘水体富营养化指数降低40%,形成了完美的微循环系统。”相关监测数据印证,使用塘泥施肥的桑树,其蚕茧茧层也会得到提升,完全符合“种养结合、循环利用”的要求。

湖州多地投入使用的养殖水体调控技术,源自《2024绿色低碳先进技术示范工程实施方案》,使鱼苗存活率提升至92%。

可持续发展在这片古老的塘基上已经循环几十年,传统农耕智慧与现代化环保理念在这方塘基上早已完成一场跨时空的对话。

寻脉桑基,问道古今

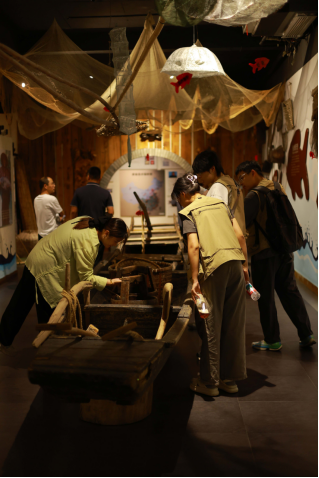

走进桑基鱼塘的研学基地,我们了解到,桑基鱼塘的历史可追溯到春秋战国时期。面对太湖频发的洪涝灾害,先民们创造地运用“挖塘筑基”技术,这一智慧结晶在五代时期最终形成桑基鱼塘的生态模式。

联合国教科文组织2018年评估报告显示,该模式使土地利用率提升300%。这种独特的生产模式不仅提高了土地利用率,还减少了对环境的污染,可谓是“世间良性循环的典范”。

其独特的鱼文化也同样具有重要意义——是研究中国传统文化的重要窗口。鱼桑文化研学系列课程和生态旅游等形式也让桑基鱼塘文化被更多人看见。

桑塘语言,智传万家

在荻港的塘基边,我们触碰到的不仅仅是“全球重要农业文化遗产”(GIAHS)的活态标本,更是一部写在泥土里的生态哲学。

站在古老的桑树下,我们看到的不仅仅是裂缝,更是新芽萌发的沃土。因为保护农业文化遗产,需要我们青年用脚步丈量、用技术解码、用创意点亮。而传承则需要我们用实践向下扎根,汲取先人智慧,向上生长,让千年农耕文明在5G时代焕发新生。(陈润权 盛轶萱 杨易谌 廖祾熙 史海睿 吴宏源 张媛熙)