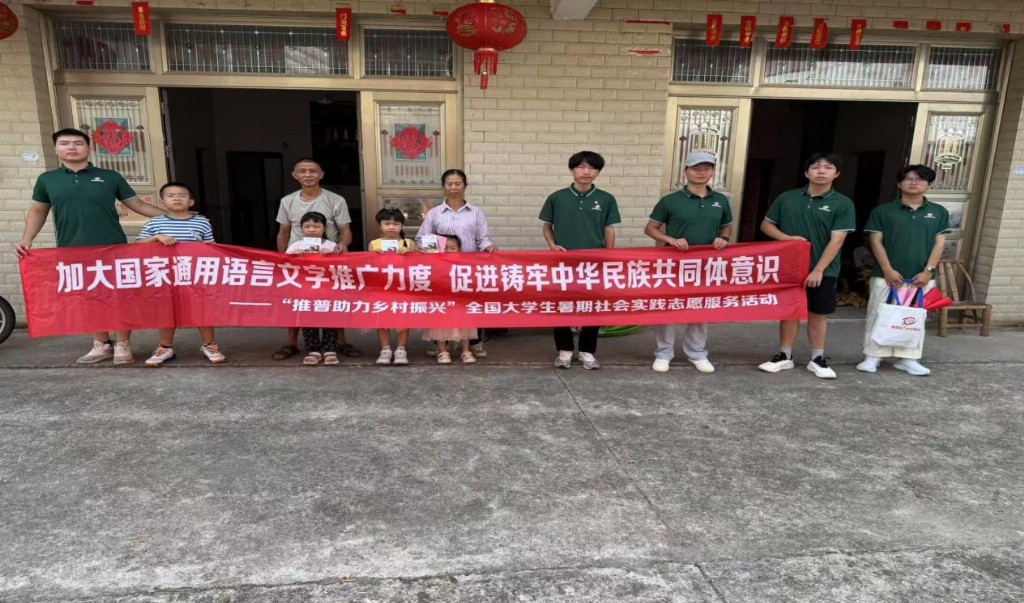

在共青团石城县委的悉心指导下,由赣江源村新时代文明实践员全程引领,江西航空职业技术学院航空制造学院蓝天启航实践团深入石城县赣江源村。队员们带着航空人特有的精准与热忱,将普通话打造成连接城乡的“通信航标”,用系统记录守护乡土文化的“精神航材”,以移风易俗倡议校准乡村发展的“文明航向”,为乡村振兴注入了既有技术理性又有人文温度的青春动能。

语言搭桥:让普通话成为振兴“空中走廊”

“‘无人机物流’的普通话读音是wú rén jī wù liú,它所构建的运输网络,就像为乡村打通了一条空中走廊。”实践团成员手持航空主题教学卡片,在村民的庭院里开展教学。在新时代文明实践员的统筹安排下,教学内容精准契合乡村发展的需求:给电商农户讲解“航空冷链”“智能分拣”等术语背后的技术逻辑,帮民宿经营者完善“研学航线”“生态航测”等服务的表述,还通过无人机实操演示,让“续航”“载重”等词汇与生产场景深度结合。 这种“专业术语+生活场景”的教学模式,让普通话从单纯的交流工具升级为乡村对接现代产业的“技术接口”。村民李大姐掌握“无人机植保参数”等表达后,已经能够和外地农技专家顺畅沟通,她感慨道:“这些词就像一个个精准的航标,让我们知道该往哪走、怎么干。”文明实践员的方言转译确保了技术信息能完整传递,让这条“空中走廊”始终保持畅通。

文化铸魂:让乡土记忆成为振兴“精神压舱石”

入户走访时,实践团以“航空级”的严谨态度开展文化调研:在81岁陈奶奶的织布机旁,队员们细致记录下蕴含农耕智慧的织布技艺,并将其纳入“赣江源民俗基因库”;围绕“秋收祭田”歌谣,队员们借助声学分析软件整理曲调,计划把它和航空模型拼装教程相融合,让传统韵律在青少年群体中焕发新的活力。 文明实践员表示:“这些习俗并非过时的旧物,而是乡村抵御浮躁的‘压舱石’。”实践团的记录工作也因此升级为一场“文化定损与加固”工程——用影像留存老物件的工艺细节,用文字标注习俗中的生态哲学。正如队员在日志中所写:“我们记录的不只是故事,更是乡村在现代化浪潮中保持正确航向的精神坐标。”

新风领航:让文明理念成为振兴“矢量推进器”

实践团依据前期调研形成《移风易俗倡议书》,将航空效能理念转化为乡村治理的智慧:“婚事新办如同优化飞行器结构,剥离冗余才能提升续航能力;厚养薄葬就像精准的燃料管控,聚焦核心方能实现持续发力。”这些生动的比喻直击乡村发展的效能痛点。在文明实践员的组织下,通过“案例讲解+村民议事”的方式推进倡议落地,引发了“节俭资金投入技能培训”“传统仪式融入现代元素”等一系列深度讨论。 这种“理念革新+路径设计”的推广模式,让新风尚从抽象的倡导变成了可操作的“振兴方案”。

从语言互通构建的“技术接口”,到文化传承筑牢的“精神坐标”,再到理念革新激活的“发展动能”,蓝天启航实践团以航空匠心为笔,在赣江源村的振兴蓝图上,勾勒出“技术赋能+文化赋能+理念赋能”的三维模型。这不仅仅是一次实践活动,更是青年学子凭借专业所长参与国家战略的生动诠释——当航空精神与乡土情怀相遇,便能为乡村振兴锻造出一双既能搏击长空、又能扎根大地的坚实翅膀。(通讯员:许翀睿 温虹翔)