近日从西南科技大学获悉,该校核素分离与核环境安全团队开发出一种协同配位—还原界面一体化电极新材料,成功实现了从海水中电化学提取核燃料前体,为全球铀资源开发贡献了极具价值的创新方案。这一重要成果被发表在国际期刊《自然》子刊上。

在全球能源转型加速与陆地铀矿日益枯竭的双重压力下,核能可持续发展面临严峻挑战。西南科技大学核素分离与核环境安全团队历时五年攻关,成功研发出基于协同配位-还原界面一体化电极新材料的电化学海水提铀技术,为破解这一世界级难题提供了创新方案。

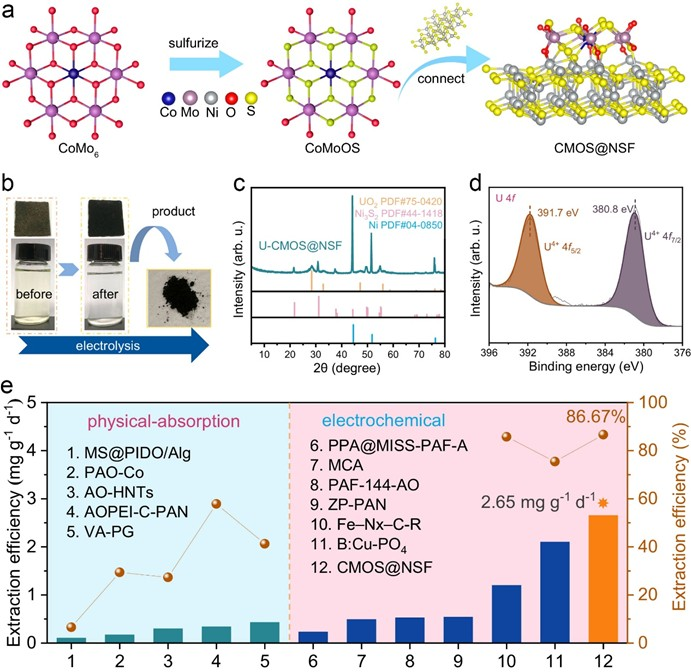

团队将铀酰捕捉位点与还原位点在空间上进行统一,从而构筑协同配位-还原位点,保证了四价铀的形成和保存,防止了碱在晶体转化过程中的共沉积。实验数据显示,该电极新材料在实际海水中表现出 2.65 mg g-1d-1 的电化学铀提取能力,处于目前所有可见报道中同类型电极的国际最高水平。

协同配位-还原界面一体化电极新材料制备和性能示意图

此外,团队基于此技术搭建了全球首台能源自持式流动型电化学海水提铀装置,将广袤海上的太阳能直接转化为电能这一突破堪称意义非凡。结合光伏能源自持系统,使装置在海南近海实测中达到3-5V稳定输出。该技术突破传统方法局限,具备工业化应用潜力,目前已与多家能源企业达成合作意向,有望破解陆地铀矿资源短缺困局,为海上核能开发开辟新路径。

光伏耦合能源自持式流动型电化学海水提铀装置海试图

据国际原子能机构测算,全球海洋铀资源总量约45亿吨,是陆地的近千倍,这项技术的突破或将重塑全球核能供应链格局。如果我国首个海上移动提铀平台建成,不仅将破解本土铀矿资源短缺困境,更为实现"向大海要黄金"的战略构想奠定坚实基础。(刘 畅 岳斌)