在新疆深入推进“文化润疆”与“积极应对人口老龄化”国家战略的背景下,一项由多所高校科研团队与企业联合研发的“智护红疆—‘眼动追踪+姿态检测’双赋能的失能老人守护者项目”引发广泛关注。该项目创新性地将人工智能技术与新疆红色文化资源深度融合,为解决边疆地区失能老人照护难题提供了系统性解决方案,日前拟在新疆多家养老机构完成试点应用,获得业界与用户的双重期待。

新疆维吾尔自治区统计局数据显示,截至2024年末,新疆60周岁及以上老年人口达360万,占总人口的13.7%,同时,新疆维吾尔自治区民政厅的数据显示,截至2023年末,新疆共有养老机构808家,护理型床位4.37万张,面对庞大的老年群体,养老服务供给明显不足。针对这一严峻现状,由中国石油大学(北京)克拉玛依校区、新疆大学、同济大学三所学校学生组成的智护红疆项目核心团队,在侯庆磊、杨庆庆等专家指导下,历经技术攻关,成功研发出AGED智能照护床。

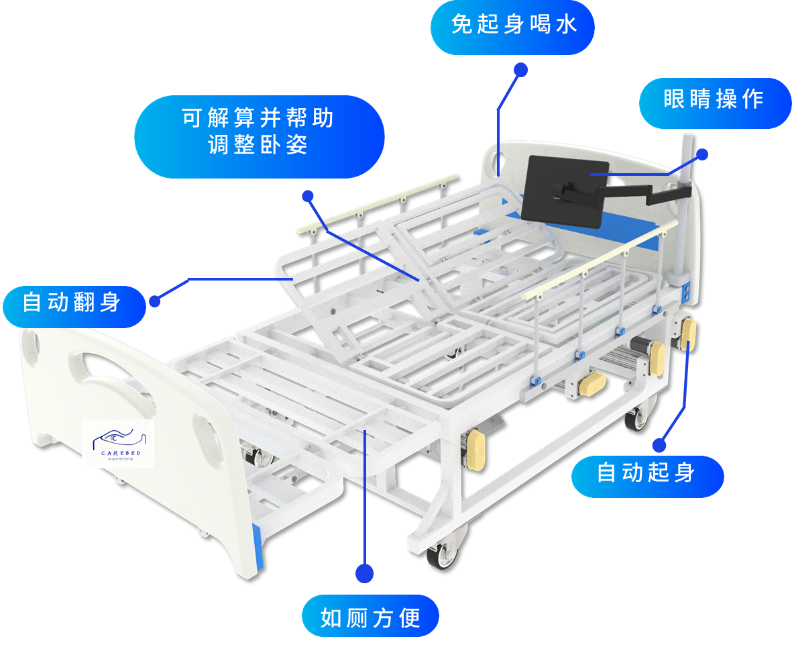

该系统以眼动追踪技术与人体姿态检测模型为核心,通过AdaBoost算法进行人眼检测,结合卷积神经网络实现6种卧床姿态实时识别,当同一姿势超过1小时即可自动触发防褥疮翻身操作。据负责人介绍,项目的眼动控制技术让重度失能老人仅需凝视屏幕5秒,就能自主完成翻身、起背等动作。该团队已申请多项专利,眼动定位精度已达国内适老技术领先水平。

团队研发的智能护理床可对老人实现多功能护理

团队研发的人体姿势估计系统可实现6种卧床姿态实时识别

产品硬件设计融入新疆红色文化元素,定制化床头屏支持眼控/声控切换红色历史影像,本地化数据处理芯片确保用户隐私安全。系统不仅实现“一床联三网”(医疗网、养老网、文化网)的协同照护,更通过多模态传感器实时监测心率、呼吸等生理指标,异常数据5秒内触发三级预警机制,为新疆偏远地区构建起“监测-预警-干预”的智慧照护闭环。

针对失能老人不同需求提供的多样定制化产品

项目团队于2023年12月克拉玛依市康城养老服务中心实地调研并访谈老人,2024年1月完成5万字老人养护需求调研报告,基于对克拉玛依市养老服务体系建设需求的把握,于2024年4月研发出可电动控制角度的养老床。团队在克拉玛依市的实地调研中发现,多位老人都希望能通过照护床的VR场景功能,重返当年援疆建设的场景。其中一位老人表示,如果看到老战友的影像出现在屏幕上,这种情感陪伴比单纯的生活照料更让他们感动。老人的反馈印证了项目在文化传承层面的创新价值。

团队成员与养老机构负责人进行交流

团队成员与多位老人开展一对一的深度访谈

团队实地前往克拉玛依市挖掘新疆精神内涵,是为了将“爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取”的新疆精神融入产品设计:预期在内容端构建包含100位老人口述历史的4K影像库,在交互端开发“新疆记忆”专属UI界面,更计划通过云社区平台实现老人与青少年的跨代际新疆故事交流。这种“技术适老+文化暖老”的模式,填补了国内“科技养老与文化传承”融合发展的空白。

该项目不仅解决了“翻身难、如厕难”等生理照护问题,更通过数字化手段让红色精神在老年群体中得到活化传承,这与新疆推进完善的老年健康服务体系高度契合。

这支由中国石油大学(北京)克拉玛依校区、新疆大学、同济大学三所学校学生组成的研发团队,汇聚了计算机、医学、金融学等多学科人才。在项目研发关键期,项目团队成员多次前往养老机构,采集失能老人行为数据。为了优化眼动算法在弱光环境下的识别率,团队成员模拟养老院夜间场景对产品反复测试了百余次,仅眼动滤波算法就经历了多版迭代。技术部部长杜震宇带领的算法小组,研发出的床体和系统可通过压力传感器数据与卡尔曼滤波算法等内容结合估计,实现对人体动作的精确识别;市场运营部部长耿菲运用PEST模型与波特五力分析,为项目制定了“新疆核心圈-西北辐射圈-全国机会圈”的三级市场策略;财务部何琦则构建了包含5年财务预测的动态模型,测算出项目静态投资回收期仅2.47年。

团队成员在养老机构采集失能老人行为数据

项目计划在商业化运营的同时,同步启动“银发科技助老”公益计划。向克拉玛依市养老院捐赠基础版智能照护床,为1000户失能老人家庭免费安装眼动追踪辅具,并组建了包含多语言服务的团队。同时计划为克拉玛依市医院接入HIS系统,实现“智能床体征数据-医院绿色通道”的无缝对接,预期将急症发生率降低35%。这种“商业+公益”的模式,吸引了迈克生物等企业加入合作网络。项目团队正筹备将技术向西北省份推广,助力构建智慧养老新范式。

当科技之光照亮边疆银发岁月,“智护红疆”项目不仅以技术创新重塑了失能照护模式,更以文化传承守护了新疆老人的精神家园。这一项目以专业技术与人文关怀的深度融合,为自治区智慧养老事业树立了创新标杆。