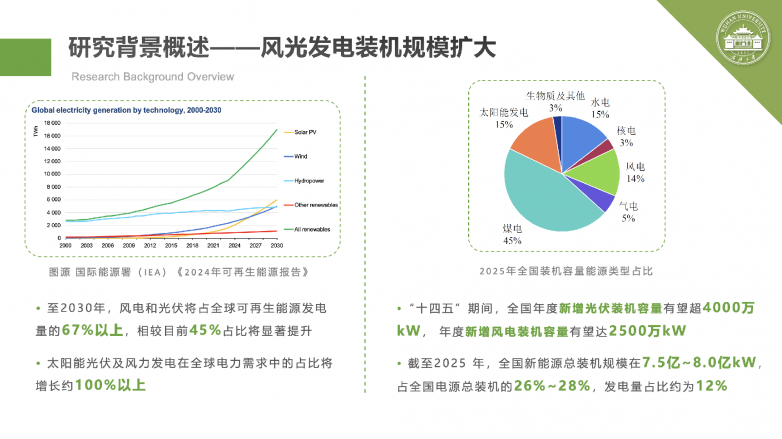

在“双碳”战略的引领下,我国能源结构正加速转型。风力发电、光伏发电等新能源产业的快速发展,不仅推动了绿色低碳转型,也在很大程度上改变了电力系统的运行逻辑。根据相关统计,截至今年上半年,我国新能源装机容量已突破14亿千瓦,其中风电和光伏装机占比持续提升,新能源在电力生产和消费中的战略地位日益凸显。然而,与传统火电、水电等可控性电源不同,新能源具有波动性强、随机性大和难以完全调控的特性,这在电网调度、市场交易、运行安全等环节都带来了新的挑战。

在这样的背景下,新能源发电功率预测技术的价值愈发突出。作为新能源电力生产与电网运行之间的桥梁,功率预测不仅是保障系统安全的技术手段,更是提升新能源经济效益的核心抓手。从经济运行角度分析,高精度功率预测能够有效减少电力系统备用成本、优化电力交易策略、提升新能源电量的消纳能力。可以说,它已经成为支撑我国新能源高比例接入和市场化运营的重要基础性技术。

精准预测:提升新能源经济效益的关键支撑

新能源功率预测的基本目标,是利用气象数据、历史运行数据及多源信息融合方法,对未来一定时间内新能源电站的发电功率进行估算。预测的时间尺度可从数分钟延伸到数日,预测的精度直接决定了电网调度和市场运行的合理性。

在电力系统运行层面,功率预测为电网调度提供了可靠的参考依据。过去,电网调度往往依赖经验和宏观气象预报来制定运行计划,而这在新能源比例较低时尚可行。然而,当风电、光伏逐步成为主要电源,波动出力对电网平衡的影响不断加剧,单纯依靠经验调度已经无法满足安全运行的需求。此时,高精度的功率预测模型能够帮助调度中心提前掌握出力趋势,合理安排备用容量,降低系统在面对功率骤升或骤降时的风险。

在经济运行层面,预测技术则直接关系到新能源企业的收益水平。电力现货市场和中长期市场对电量兑现率有着明确的要求,如果预测偏差过大,将导致发电企业因偏差考核而增加成本。而通过功率预测,企业能够在交易前更精准地报出计划电量,减少因预测误差带来的经济损失。同时,预测结果还可指导储能设备的优化调度,实现“削峰填谷”,提高电站整体的市场竞争力。

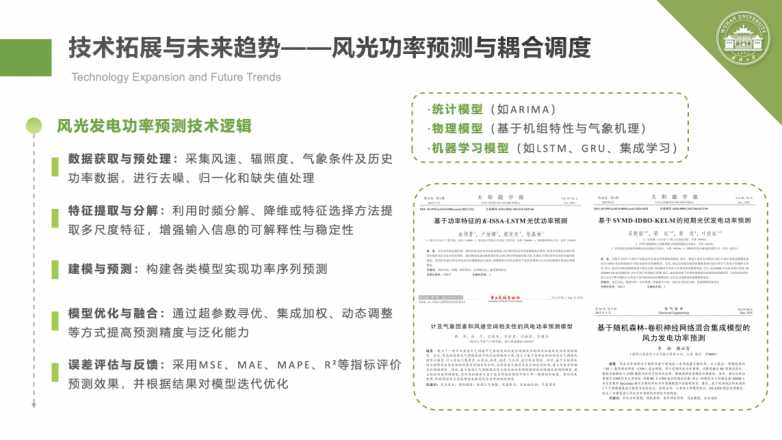

值得注意的是,随着人工智能、大数据和深度学习的不断发展,新能源功率预测的技术体系已经从早期的物理建模逐步演进到数据驱动的智能建模,并向“物理+数据”的融合方向发展。例如,变分模态分解(VMD)、长短期记忆网络(LSTM)、支持向量机(SVM)、动态权重集成(DWE)等方法的应用,使预测结果的精度和鲁棒性大幅提升。同时,元启发式优化算法(如HOA、DBO、K-ISSA等)被广泛用于参数寻优,解决了模型在复杂非线性条件下易陷入局部最优的问题。这些新兴方法的应用,使新能源发电功率预测在短期和超短期场景中均展现出良好的应用效果。

从整体效果来看,功率预测技术不仅帮助电网减少了备用容量的配置需求,也降低了因新能源波动带来的系统运行成本。以某沿海风电场为例,应用集成优化的预测模型后,其日内预测平均偏差率下降超过20%,系统备用电量需求降低近15%,大幅提升了发电企业的经济效益和电网的调度效率。这些实践成果表明,功率预测已经成为实现新能源经济高效利用的重要支撑。

应用前景:引领新能源高质量发展的战略方向

未来,随着新能源占比进一步提升,功率预测技术将在电力系统和电力市场的多个环节中发挥更加关键的作用。

首先,在电力市场化交易中,高精度预测将成为新能源主体稳定参与的重要条件。随着电力现货市场逐步成熟,新能源企业必须在日前和日内市场中准确报出电量计划。预测技术的进步将显著提高新能源电量的兑现率,减少因偏差考核带来的经济损失。同时,通过预测与储能调度的联动,企业能够实现电量的灵活优化,提高在现货市场中的议价能力和竞争力。

其次,在电网安全运行方面,功率预测将与智能调度平台深度融合,成为电力系统预防性调度的重要依据。当预测结果显示未来某一时段存在出力大幅波动的风险时,电网调度能够提前部署备用电源或启动需求侧响应,防止电压崩溃或频率失稳等严重事故的发生。特别是在“源-网-荷-储”协同运行的背景下,预测技术将与储能系统、柔性负荷以及分布式电源协同建模,为电网提供更具弹性和灵活性的运行保障。

再次,在新能源消纳与规划层面,功率预测技术将发挥更为深远的作用。随着新能源装机规模的持续扩大,区域间资源差异明显的问题日益突出。例如,西北地区风光资源丰富,但本地负荷相对较低,需要通过跨区输电实现消纳。而跨区输电的计划和运行高度依赖于功率预测结果。未来,通过区域级、全网级的预测体系建设,可以实现跨省、跨区的新能源优化调度,进一步提升整体系统的资源配置效率。

此外,功率预测技术本身也将在算法与算力的双重推动下实现跨越式发展。随着大模型技术在能源领域的推广,基于深度神经网络与多模态数据融合的预测模型有望实现更强的泛化能力和适应能力,使预测不再局限于单一电站,而是能够面向区域乃至国家级范围,提供更精准的功率趋势信息。同时,随着边缘计算与云计算的结合,预测结果将能够以更高的实时性传递至调度中心与电站运维端,推动新能源发电进入更加智能化、自动化的运行新阶段。

从国际经验来看,欧美国家在新能源功率预测方面已形成较为完善的技术体系,并在市场机制和调度管理中发挥了显著作用。我国虽然起步较晚,但凭借庞大的新能源装机规模和丰富的应用场景,已经具备了在全球新能源预测技术领域取得领先的潜力。通过加强产学研结合、推动算法创新与工程应用融合,我国完全有望在未来几年内形成具有自主知识产权的新能源功率预测体系,并在全球能源转型进程中贡献“中国方案”。

(武汉大学电气与自动化学院 杨源朝、孙建军)