南昌,这座被誉为“英雄城”的国家历史文化名城,不仅承载着厚重的革命记忆,更在漫长的岁月中沉淀出独特的方言体系、丰厚的历史文脉与鲜活的民俗传统。今夏,来自东南大学的一支大学生社会实践团队,回到家乡南昌,以“方言—历史—文旅”为三维框架,启动了一场兼具学术探索与社会创新的文化行动。他们在田野调查与数字化实验中,尝试为这座城市的“文化基因”找到一种可保存、可传播、可再生的方式。

从“声音”出发:方言保护与数字存档

“方言是城市的根音,是讲述历史与文化的最直接语码。”在这样的理念指引下,团队首先将调研重点放在方言保护上。他们用脚步丈量六区三县,走进城乡社区,采集覆盖老中青三代的南昌方言样本,记录了大量即将消逝的语音片段。基于这些素材,团队搭建起一套安全可靠的动态数据库,未来不仅可用于学术研究,也能探索方言识别、在线教学等数字应用。这一举措让“口耳相传”的记忆,转化为可长期保存的数字资产。

重建文脉:历史资源的系统整理

除了声音,城市记忆还镌刻在建筑、地名与典籍之中。团队聚焦滕王阁、万寿宫等地标性建筑,完成了档案数字化与地理锚定工作;并将散落在各类地方志与民间文献中的资料进行整合处理。通过专题研究与知识图谱的构建,他们初步形成了“洪城记忆”的研究框架,为未来城市史集的编纂打下基础。借助数字技术,南昌的历史不仅能“看见”,更能“被检索”“被再现”,从而进入更广阔的社会共享与教育场景。

保护并不是封存,真正的传承在于让传统走进当下生活。团队建立了“城市记忆银行”,鼓励市民存入属于自己的影像、文字与口述记忆;与此同时,他们还组建了青少年方言宣讲团,通过校园活动、社区宣讲和短视频传播,让年轻一代以全新的方式与方言互动。团队还设计了带有南昌方言特色的文创产品,在兼具趣味与实用的形式中,让本土文化“飞入寻常百姓家”。

文旅融合:数字化赋能沉浸体验

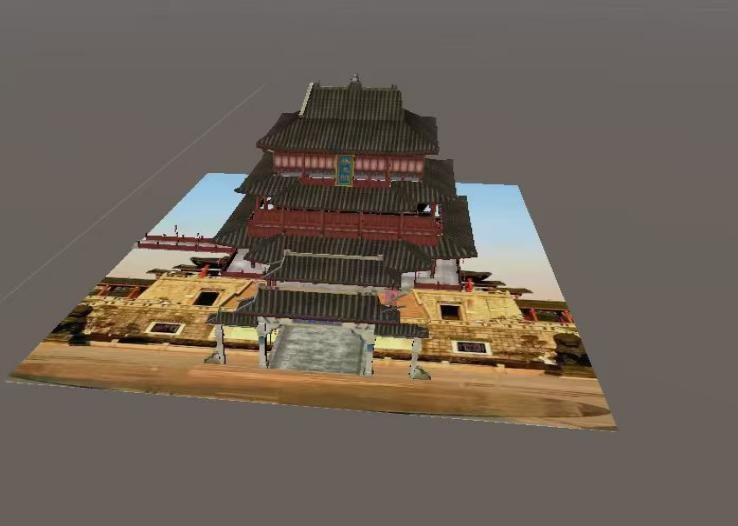

在实践成果的应用层面,团队还着力探索文旅融合的可能性。他们完成了万寿宫20世纪50年代街区的三维复原,并开发出带有AR互动导览功能的原型产品,游客只需举起手机,就能身临其境地感受当年街巷风貌。同时,上线的声音二维码与“七门九洲”数字漫游平台,也为文化体验注入了更多创意。历史不再是静止的展陈,而是成为可以沉浸、互动的生活风景。

制度建设:让文化传承走向长远

值得注意的是,这支团队不仅关注实践,更注重成果的长远落地。他们配合市人大、政协开展相关立法调研,提交了制度化的政策建议,涉及方言保护、文化遗产数字化与文旅融合等方面。通过这一渠道,青年学生的声音进入公共决策层,既体现了实践的社会价值,也为地方治理提供了参考。

在“保存—研究—传播—活化—制度化”的路径设计下,团队逐渐形成了一套可复制的“城市记忆数字化与活化”范式。他们不仅为学术界提供了新的实证材料,更在社会层面探索了代际互动、文化认同与产业融合的有效机制。正如团队队长杜宏涛所说:“方言是城市的根音,历史是城市的脉络,文化是城市的灵魂。守护方言与历史,就是守护南昌最独特的身份。”

这份由青年学子交出的实践答卷,承载着一座城市的温度与记忆,也映照出新时代背景下青年群体的文化自觉与责任担当。未来,他们还将继续推动项目的深化与拓展,让南昌的方言与历史,以更加生动的方式在数字世界与现实生活中延续与焕发。(东南大学新生学院 杜宏涛)