近日,山东信息职业技术学院“信传鲁韵 智筑文梦” 志愿服务队走入孔孟之乡——山东济宁,积极走访当地非遗传承人,详细了解曲阜皮影这一非物质文化遗产的历史渊源、制作工艺和传承脉络,并拜访了相关文创企业人员,探索非遗皮影的经济价值和数字化路径,开展了一场特殊的文化之旅。

在曲阜孔府福寿堂内,藏着一处非物质文化遗产——孔府皮影。穿过间间院落,在孔府西学的福寿堂,“孔府皮影”四个大字映入眼帘。顺着悠扬的锣鼓声,恰遇皮影戏《武松打虎》开场,目光便被光影所吸引。皮影师傅左手高举“武松”形象的影偶,右手手指灵巧地扳动机关,与另一位皮影师傅手中 “老虎”影偶鲜活地在幕布上“跳跃”起来。当幕布间光影流动,人物渐次出场,现场的游客凝神屏气,沉浸其中。“太精彩了,已经很多年没看到过皮影戏了。”来自菏泽的游客说,小时候每逢过年,都会跟着大人,到村里看皮影戏。“那时候可热闹了,现在很少能看到,总算是又重温了儿时的记忆。”

图为皮影师傅在进行皮影表演。王钰尧 供图

演出结束后团队成员便随皮影师傅走进皮影工作室,案台上的刻刀、颜料、铜钉摆得十分齐整。“皮影中影偶的制作方式有选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗烫平、防腐、缀接、压平十道工序,我们现在来尝试一下……”在剧场的另一侧是孔府皮影的体验区,团队成员正在皮影师傅的指导下进行制作。当拿起工具时,手心都有些发紧,在给孙悟空上色时,蘸着颜料的笔总在犹豫,皮影师傅说:“这颜色得像泰山日出,得匀着劲才显灵气。”

连接皮影各个部分是皮影制作能否成功的关键,团队成员握着小锤敲铜钉,每一下都盯着皮影师傅画的墨线,生怕偏了毫厘。“这钉子得敲得深一分稳,浅一分活,就像做人得有筋骨又懂变通”皮影师傅指点道。

图为团队成员将皮影各个部件连接。王钰尧 供图

团队成员反复调整关节角度,直到皮影人物能在灯前灵活转身。皮影师傅捧着成品端详许久,指尖划过顺滑的接口并说:“你们看,这转动的弧度里,是老祖宗传承下来的智慧。” 她把影人交到团队队员手里,目光落在窗外的孔府飞檐上并说道:“皮影戏剧目包括神话传说、历史故事、民间故事、童话故事、哲学故事等题材。皮影戏不仅是一种娱乐形式,也是一种教育形式,对弘扬中华优秀传统文化有着重要意义。” 团队成员望着灯影里活起来的师徒二人,忽然明白,那些敲钉子的声响,是与千年文脉的应答。

图为团队成员手持自己制作的皮影人物在幕布后尽演绎《西游记》中的经典片段。王钰尧 供图

皮影师傅的话如星火落进心湖,漾起团队成员心底对皮影的热忱。晚上回到房间,团队成员便开始备课,按照白天皮影师傅所讲,讨论如何教孩子们拼装皮影,细心准备上课材料,让孩子们亲手触摸非遗的温度。积极排练《刻舟求剑》《西游记》皮影小剧场,为孩子们送上一堂鲜活的非遗皮影课。

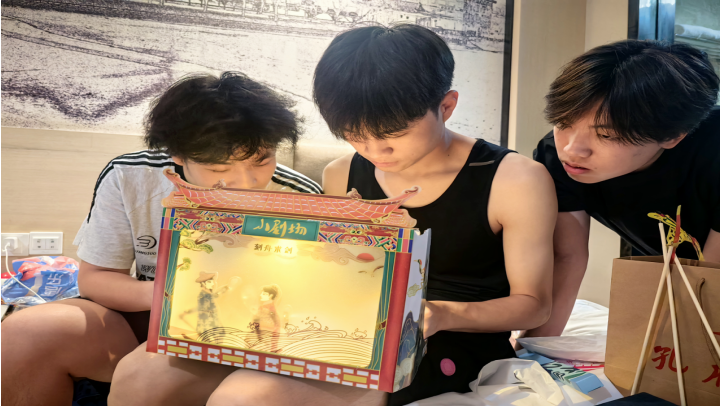

图为团队成员积极备课排练皮影小剧场。李相国 供图

次日,济宁市任城区南苑街道凤翔社区暑托班的活动室里一场别开生面的非遗皮影课正悄然拉开帷幕。团队成员手擎五彩皮影讲解着皮影相关知识,并在幕布后灵动操控,《西游记》的故事便活了过来。摇曳的木舟、执剑的古人在光影中流转,引得台下孩子们直起身子,小眼睛瞪得溜圆,稚嫩的惊叹声此起彼伏。

“我也想试试!”随着孩子们雀跃的呼喊,团队成员铺开琳琅满目的材料包。从木条的弯折到皮影的连接,从关节的组装到提线的力道,团队成员手把手对孩子们进行指导。孩子们攥着小木棒的手微微颤抖,却眼神笃定,当一个个皮影人物在指尖立起来时,活动室里一片欢呼。临时搭起的小剧场前,孩子们轮番上阵。有的演绎着刚学的典故,有的创造出天马行空的新故事,皮影在他们手中时而腾空跃起,时而窃窃私语,光影交织间,古老的技艺正顺着孩子们的指尖,悄然流淌出新的生命力。

图为小朋友亲自操控皮影演绎《刻舟求剑》皮影小剧场。秦炜凯 供图

团队成员带着皮影走入社区,孩子们用稚嫩的双手赋予老手艺新故事,恰是让非遗从古籍里的文字、博物馆的橱窗里走出来,在市井烟火中完成一场场生动的重生。“通过这种寓教于乐的方式,让孩子们在体验中感受非遗技艺,也可以让他们更好地去了解皮影、认识皮影,以非遗体验的形式传播优秀传统文化。”凤翔社区负责人说。

从 “看” 到 “做”,从 “欣赏” 到 “传承”,此次孔府皮影体验之旅,让团队成员们近距离触摸非遗的温度,也为鲁文化传承注入了青春活力。未来,实践团队将继续以行动为笔,书写非遗传承的青春篇章!(山东信息职业技术学院,“信传鲁韵 智筑文梦” 志愿服务队,撰稿:张杰、李相国、秦炜凯、艾刘慈)