为深入了解江南木构古建筑保护现状,探索传统营造技艺与现代科技的融合路径,近日,西安建筑科技大学安德学院 “赴九省数余地木质古建筑保护” 暑期社会实践团(以下简称 “实践团”)赴苏州拙政园、狮子林等世界文化遗产地开展专项调研。实践团通过走访木构保护现场、采访香山帮非遗传承人及古建专家、参与构件健康监测记录等活动,系统梳理了木构遗产保护的创新实践与现实挑战。

一、调研现场:传统木构的 “衰老” 与 “新生”

走进拙政园卅六鸳鸯馆,实践团成员首先被梁枋间精密的榫卯结构震撼,但抬头可见的木质天花板却露出明显磨损痕迹 —— 深红漆皮下的木纹因潮湿与摩擦变得斑驳不远处的古建瓦顶,青灰瓦片间已长出薄薄的苔藓,部分瓦件出现细微裂缝这些细节让成员们直观感受到:木构遗产保护已迫在眉睫。

而在修复现场,传统与现代的碰撞更令人深思:香山帮工匠用锛子打磨新换的杉木构件,木屑混着桐油清香飘落;旁边的 AR 眼镜却正实时调取毫米级三维模型数据,屏幕上木材含水率、榫卯应力等参数不断更新。

【木雕构件旁安装着现代监控设备,传统雕刻与科技监测形成视觉对比,体现 “古今和鸣” 的保护理念】

“老木头怕潮、怕虫,以前靠经验看,现在靠数据‘说’,但说到底,都得懂它的性子。” 非遗传承人陆师傅的话,道破了保护的核心 —— 既要尊重传统,也要拥抱科技。

二、方法与发现:从 “肉眼判断” 到 “数字守护”

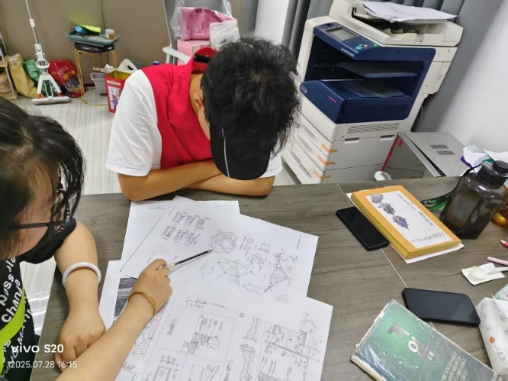

实践团采用 “实地勘察 + 专家访谈 + 图纸分析” 的多维调研法:成员们手持手机拍摄木构细节,记录构件裂缝、虫蛀等病害与古建专家座谈时,桌上摊开的建筑图纸详细标注着梁架结构、修缮节点随后成员们围坐讨论图纸,将现场问题与专业知识对照分析。

【实践团成员在办公桌前讨论图纸】

【实践团成员在实地拍摄照片】

调研发现,木构保护面临三重核心挑战:一是江南多雨气候导致木材腐朽加速,如拙政园部分梁架因长期高湿度出现隐性槽朽;二是游客流量增加加速构件损耗,卅六鸳鸯馆年接待量超 30 万人次,木柱磨损率较十年前上升 15%;三是传统技艺传承断层,苏式明瓦制作、梁架彩画等技法仅不足十位老师傅掌握。

三、破局之路:科技赋能与多方协同

面对挑战,保护者们正探索创新路径:微型传感器网络覆盖拙政园木结构,实时监测温湿度与形变,使病害预警响应速度提升 60%;苏州大学团队通过力学模拟,将《营造法原》记载的木构抗震原理转化为现代建筑设计参数;“古建守护人” 计划吸引 300 余名市民参与木窗除尘、状态记录,让保护从专业领域走向大众。

实践团成员结合调研提出建议:建立全国木构病害数据库实现资源共享,开发 AR 导览系统让公众 “看见” 木构内部应力变化,开设青年技艺工坊培育 “新香山帮” 传人。这些构想正呼应国家 “加强文物保护利用、促进文化传承发展” 的政策导向。

结语:让榫卯间的文明永续传承

离开苏州时,夕阳透过卅六鸳鸯馆的明瓦窗,在地上投下细碎光斑 —— 这光斑里,有六百年前工匠的凿痕,也有今天保护者的汗水。实践团的调研虽已结束,但木构遗产保护的思考才刚刚开始:当激光扫描仪的光束掠过雕花梁枋,当锛子与传感器在檐角交汇,我们守护的不仅是梁木砖瓦,更是藏于其间的生活美学与文明密码。未来,实践团将持续整理成果,让青年智慧为文化传承注入新活力,让榫卯生辉处,文脉永续流传。(作者:王韵哲 丁世康 曹树璋)