为深悟治水兴邦的智慧精髓,传承弘扬艰苦奋斗的匠人精神,四川师范大学暑期“三下乡”社会实践校级重点团队——“青狮踏渠·水泽未来”团队,深入四川省都江堰市、彭州市、德阳市、绵阳市,开展了为期7天的实践活动。团队以“‘渠’忆长流:人民渠口述红色水利文化的活态传承与价值探赜”为主题,通过实地考察、人物访谈、文化调研等形式,深入挖掘红色水利文化的深厚内涵,助力其传承与发展的鲜活脉络。

图为实践团队成员在都江堰前合影。叶欣 供图

岷江雪浪烙禹迹 青春步履篆河床

烈日淬炼着脚步,丈量两千年堰功的沧桑。岷江激流奔涌处,世界遗产都江堰静卧天府之源。实践队员凝神俯察:鱼嘴分水,飞沙堰排洪,宝瓶扼喉。每道浪纹都在镌刻乘势利导的智慧密码,整座无坝引水系统宛如天地对话的密钥,于水脉律动间展演永恒的生态宏章。

远眺山岭,铁脚寨渡槽以钢筋混凝土臂膀揽云入怀。这座“人工天河”悬挂崖壁,每道拱券都在复诵“敢教山河易辙”的誓言。手抚渗露的渠壁,触到建设者脊梁浇铸的坚韧;昔年锄镐凿岩声穿透岁月,在当代学子掌纹间注入源头活水。

两座水库辉映着热血时代,继光水库与鲁班水库矗立成共和国治水的丰碑。探勘坝体肌理时,泄洪道轰鸣仿佛回响着当年扁担夯土的号角;图纸泛黄而雄心未褪,堰闸开合吞吐着自力更生年代的壮志。波光粼粼处,青春与历史的水纹叠合成章。

万顷碧波倒映着三重时空:白浪在都江堰鱼嘴写下水利史诗,悬渠飞架的银练正将丘陵血汗凝成星河,浊流于鲁班坝前沉淀为精神图腾。当奔涌的浪花漫过实践笔记,“水利中国”的密码已烙印在年轻血脉的河床之上。

渠畔追光话峥嵘 热血未凉砺新程

人民渠水利工程的壮阔背后,是万千建设者用汗水浇灌的深情篇章。团队专程寻访历史见证者。在采访过程中,他们谈起那段激情燃烧的岁月时,眼中依然闪烁着光芒。老人们动情地回忆了肩挑背磨、战天斗地的场景——简陋的工具、艰苦的条件、高涨的热情。他们用朴实的语言讲述了攻坚克难的施工经历,生动再现了上世纪七十年代干部群众同心协力兴修水利的壮阔历史画卷。“没有机械,靠的就是一股子拼劲!”生动诠释了当年建设者们“人定胜天”的坚定信念。老人们话语间饱含着对这条造福灌区的民生渠的深厚感情,以及对那段用青春热血铸就水利工程的艰难岁月的无悔记忆。

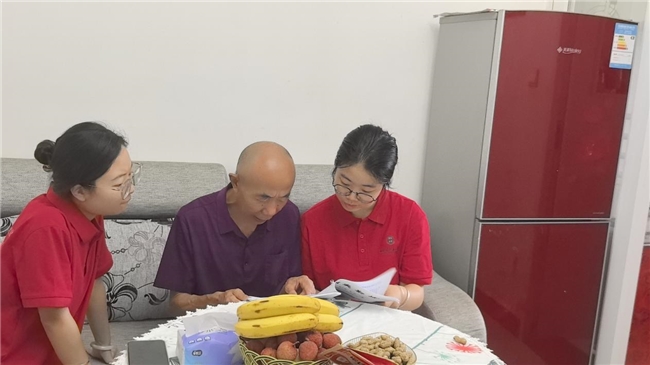

图为实践团队成员在采访人民渠修建者。卢佳琪 供图

这些来自基层建设者的一手讲述,不仅为团队调研提供了极具历史价值的宝贵史料,更让团队深刻体会到前辈们以血肉之躯引水为民的奉献精神。团队成员们感悟到要学习建设者们艰苦奋斗的意志品质,激励青春脚步在乡村振兴路上砥砺前行。

图为实践团队成员在采访人民渠修建者。冯悦瞳 供图

岷涛照影承丹志 渠水传灯续薪传

当夕阳的余晖轻柔地铺满人民渠的水面,实践队员们凝望波波光粼粼的远方。七天的探索足迹,从古堰的沧桑到悬渠的雄浑,每一寸土地都烙印着水利智慧的永恒回响。青春的身影在水纹间折射出传承的光芒,那些乘势利导的密码已悄然融入年轻的血脉,成为前行的不竭动力。

岷江的涛声在夜幕中低吟,仿佛述说着千年治水的壮阔史诗。建设者们的故事如渠水般清澈流淌。肩挑背磨的岁月在记忆里熠熠生辉,人定胜天的誓言穿透时光,在心灵深处激荡起信仰的涟漪。人民渠水利工程不再是冰冷的构筑,而是血肉浇铸的精神图腾,在历史长河中沉淀为民族的脊梁。

团队成员们深知这趟旅程不是终点,而是将红色水利的星火带回青春赛道的起点。在乡村振兴的广袤田野上,奋斗的意志将继承先辈的坚韧,让匠人精神在新时代绽放华彩。当知识的清泉灌溉实践的沃土,当青春的激情碰撞时代的浪潮,人民渠红色水利文化的活态传承必将谱写更恢弘的篇章,让年轻脚步在水泽未来中永恒奔流。(通讯员 叶欣 卢佳琪)