8月5日和8月6日,山东科技大学 “油城绿盾” 生态科技实践团的 10 名成员,背负着历经三个多月研发而成的智能土壤检测仪器,奔赴李陀村。这款专为盐碱地作物种植量身研发的设备,成为实践团深入作物种植地、助力产业发展的重要工具,为探寻酸枣产业 “甜蜜增收” 密码、推动乡村特色产业升级提供了核心技术支撑。

一.历时三月攻坚:实验室里铸就 “田间利器”

智能土壤检测仪器的研发,始于队长李云飞的提议。作为李陀村本地人,他了解村里作物种植常受盐碱地影响,农户凭经验种养,效果不稳定。队长认为我们的专业能为家乡农业做些实事,这个想法得到了团队成员的支持。

接下来的三个月,团队泡在实验室里赶工:电子专业的同学负责硬件,尝试了多种传感器,最终选了能在高盐分土壤里稳定工作的探头;软件专业的同学查询资料、整理盐碱地酸枣生长的关键数据,为AI模型打底。出发前一周,我们在济南的盐碱地试测,发现无线传输在复杂地形下信号不稳定。团队连夜调试,优化设备、调整模块功率,直到出发前一天确认数据传输稳定,才把仪器装箱—— 箱中承载的不仅是仪器零件,更是全体成员的心血与努力。

二.李陀村首次应用:酸枣林中植入 “智慧探头”

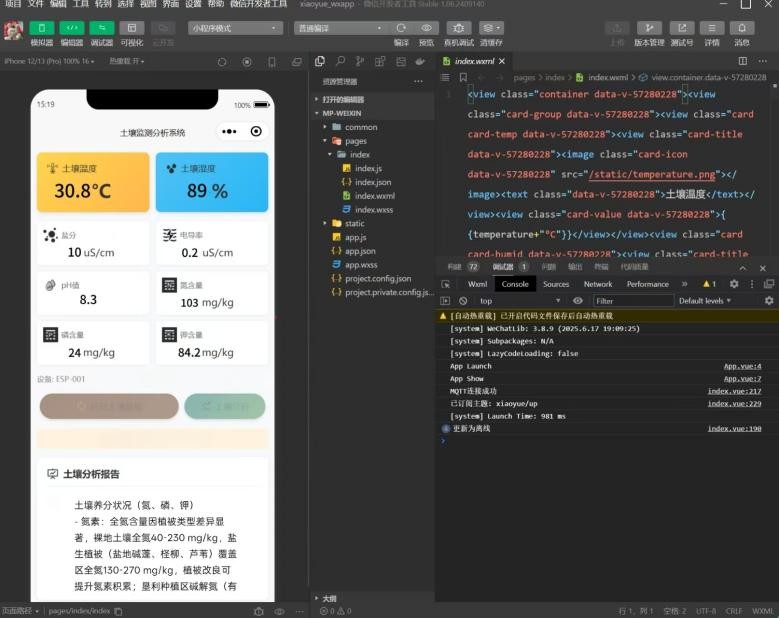

实践团带着自主研发的AI土壤检测设备,走进了东营市李坨村。这款集土壤温度、湿度、盐分、电导率、pH值及氮磷钾含量检测于一体的便携仪器,正以精准数据和智能分析,为村庄农业发展注入新活力。

李坨村的田间地头,大多由留守老人照料。多年来,村民们主要种植棉花、大豆等经济作物,土地收成也是家庭收入的重要组成部分。尽管东营地区依托石油产业形成了多元经济结构,但对李坨村而言,通过科学种植提升农业效益,仍是改善生活的务实路径。然而,缺乏专业检测手段,仅凭经验施肥、灌溉的传统模式,时常让村民面临作物长势不均、盐碱化影响产量等难题。

此次带来的检测设备,最显著的优势在于“小巧便携、操作简易”。现场,团队成员手把手向村民示范仪器操作流程,详细讲解土壤数据解读及AI种植建议的获取方法,通过直观演示让大家快速掌握使用技巧,让科技工具真正走进田间地头。无需专业技术背景,村民只需将探针插入土壤,几分钟内即可获取各项土壤指标数据;通过接入DeepSeek进行AI分析,系统能快速生成针对性的种植建议——比如哪块地需减少氮肥用量、哪片田应通过漫灌降低盐分、蔬菜棚如何调控湿度预防病害等。

“以前凭感觉种地,现在有了具体数据,施肥浇水心里都有准头了。村民们在现场学习操作后纷纷表示,这样的设备真正解决了他们在种植中的实际困惑。对李坨村而言,这款设备的应用不仅能帮助村民科学改善种植方式,稳定作物产量与品质,更能通过降低农资浪费、提升土地利用效率,为留守老人减轻劳作负担,间接增加家庭收入。

三.辐射周边村庄:科技足迹延伸至更多田野

在李陀村完成仪器调试后,实践团带着设备又走进了周边的王营村、西韩村。为摸清不同地块的土壤特性,成员们分片开展测试,从村头的耕地到村尾的菜园,逐个地块记录数据,确保覆盖各类种植场景。

在王营村,经智能检测仪器测试,土壤温度为29.1℃ 、湿度88% ,盐分9.8uS/cm 、电导率0.21uS/cm ,pH值8.1 ,氮含量193mg/kg 、磷含量22mg/kg 、钾含量89.1mg/kg 。从土壤分析报告看,有效磷含量整体偏低,重度盐碱地有效磷仅9.03mg/kg ,种植区速效磷约25mg/kg ,受碱性土壤固定影响,磷素有效性不足,建议增施有机肥或酸性磷肥改善;滨海盐渍土速效钾含量较高,可适度利用这一优势调控施肥策略,助力农作物适配土壤环境、健康生长 。

西韩村的检测数据呈现出另一番土壤图景:土壤温度30.8℃ 、湿度89% ,盐分10uS/cm 、电导率0.2uS/cm ,pH值8.3 ,氮含量103mg/kg 、磷含量24mg/kg 、钾含量84.2mg/kg 。分析报告显示,全氮含量因植被类型有差异,裸地土壤全氮40 - 230mg/kg ,盐生植被(盐地碱蓬、柽柳、芦苇)覆盖区全氮130 - 270mg/kg ,植被改良可提升氮素积累;垦利种植区碱解氮有独特表现,为后续调整氮肥施用、优化作物氮素供给提供了数据依据,帮助村民精准把控土壤肥力,适配农作物种植需求。

每到一村,实践团都现场教村民用仪器:演示探针插入土壤的角度、讲解屏幕数据的含义,指导如何连接系统生成种植建议。针对操作中可能遇到的问题,我们将注意事项写在简易卡片上贴在设备上,并留下了团队的联系电话,方便村民随时咨询。

半个月下来,这款智能检测仪器已被三个村庄使用。看着村民们拿起设备测试土壤,实践团成员想起实验室里反复调试的夜晚、田间被汗水打湿的队服,渐渐明白,“三下乡”不只是把仪器送下去,更是把技术的用法讲明白、把服务的接力棒传下去,让校园里的创新真正扎根在田野里。

四.酸枣试验田:科技数据与实践经验的双向赋能

离开李坨村,团队来到马场集团酸枣种植地。这片处于测试阶段的试验田已历经两年探索,在盐碱地种出酸枣的显著成果,本身就是对耐盐碱作物种植的一次成功突破。我们的检测设备在这里派上了大用场:沿着种植垄沟,探针一次次插入土壤,温度、盐分、氮磷钾含量等数据实时上传,经deepseek系统分析后,一份份针对性报告迅速生成——针对部分地块盐分随灌溉水上升的问题,建议采用“小水勤灌+深耕松土”的方式抑制返盐;结合酸枣花期需肥特性,提示在现蕾前增施磷钾肥以提高坐果率;对于局部地块有机质不足的情况,建议配合种植绿肥作物改良土壤结构。

这些基于数据的建议,很快得到了种植地工作人员的积极响应。表示我们的检测结果和其观察到的长势问题完全对得上。负责技术的工作人员表示将根据建议调整下一步种植方案,“特别是AI提出的分区域精准灌溉方案,比我们之前‘一刀切’的方式更科学,这对提高幼苗存活率、减少中后期落花落果非常关键。”

在与工作人员的交流中,我们也深受感触。他们通过两年实践摸索出的酸枣品种筛选、地膜覆盖抑盐等经验,恰恰印证了科技与实践结合的价值。我们详细记录了这些本土化的种植智慧,计划将其融入设备的AI分析模型中,让后续的种植建议更贴合盐碱地实际。这种双向的学习与补充,让我们更加看好酸枣种植在盐碱地产业化的前景——既能为当地探索出一条生态与经济双赢的路径,其成功经验也完全可以通过我们的设备与技术,推广到其他面临相似土壤问题的地区,让更多盐碱地焕发新生。

此次实践让团队成员真切体会到,乡村振兴需要的不仅是实验室里的创新成果,更是能弯腰把技术种进泥土的耐心与担当。那些在田间地头留下的脚印,既是青春与土地的对话,也是知识向实践的转化。当看到村民们用布满老茧的手操作仪器时,我们忽然明白,真正的科技赋能,是让高深的学问变成庄稼人能看懂、会使用的 “田秀才”,而这,正是青年学子在乡村振兴浪潮中应有的坐标与方向。

单位:山东科技大学

团队名称:山东科技大学“油城绿盾”生态科技实践团

通讯员:张潇月,董圆圆