博物馆内人头攒动,此起彼伏的惊叹声和讲解器的电子音交错,人们目不转睛地观赏着展览品。这是广西师范大学历史文化与旅游学院“铸牢中华民族共同体意识背景下非遗传承与发展的时代价值”实践团的成员们在进行暑期“三下乡”实践活动时的场景。

为探索铸牢中华民族共同体意识背景下以桂林传统戏曲为代表的非物质文化遗产的传承与发展,实践团于7月8日走进广西壮族自治区博物馆和广西民族博物馆进行社会实践调研,并与自治区博物馆馆长陶少艺开展了一场关于非遗文化的开发与传承的热烈讨论。

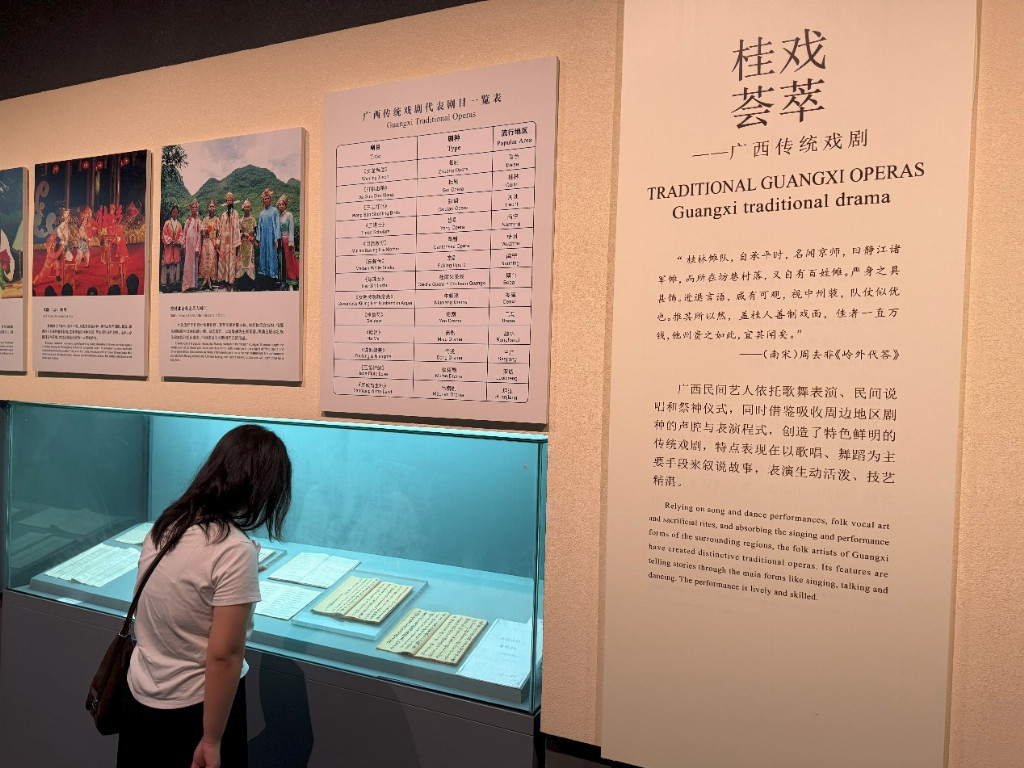

团队一行首站来到广西民族博物馆,推开博物馆的大门,浓郁的文化气息扑面而来。这里的戏曲文物琳琅满目,黑白的戏班合影、褪色的戏曲手稿、精美的戏服道具……这些承载历史记忆的实物,无声诉说着桂林传统戏曲的百年发展与辉煌。

图为成员合照

图为成员参观广西民族博物馆

讲解员介绍,桂林传统戏剧主要有彩调、桂剧和文场。彩调融合了花鼓戏等多种剧种唱腔和壮族民间曲调,深受大众喜爱;桂剧中的部分剧目,如《拾玉镯》《断桥会》《金田起义》等,其中的人物或事件都与广西壮乡有关,彰显了桂剧的民族文化特色,又有《穆桂英》《木兰从军》等其他剧种的剧目,深受中原文化影响;文场来源于江浙一带的说唱艺术,其音乐曲调、唱词受到周边少数民族的影响。听完讲解,成员们深刻感受到:戏曲是声腔与身段的艺术融合,更是各族人民共同的智慧结晶与情感寄托,是民族交融的生动见证。

图为团队成员参观广西民族博物馆

马不停蹄,团队随后来到了广西壮族自治区博物馆。在陈列大楼二楼的智能服务驿站,游客可以租借语音导览器和AR导览眼镜。

“博物馆目前正在加快数字化建设,通过摄影、摄像和三维扫描等方式建设文物数据库,为文物的研究、展示与文创开发提供基础支持。同时探索二维码导览、触摸屏、AI智能问答系统等方式提升观众体验与信息获取的便利性。”陶少艺馆长说。

科技赋能下,博物馆的文物从介绍版上密密麻麻的文字到变得“触手可及”,这更加方便了游客与文物产生跨时空的共鸣,了解非遗文化后的故事,体会非遗文化的魅力。

广西作为少数民族人口最多的自治区,民族团结对于促进地区发展至关重要,博物馆要成为铸牢中华民族共同体意识的重要平台。

陶少艺馆长强调“在非遗文化的开发与传播的过程中,我们在尊重各民族独特性的前提下强化各民族的共同性。”博物馆通过打造“行走的广西博物馆”项目,在大中小学开设“大思政课”,促进非遗文化走进校园,发挥其文化育人的作用,增进文化认同。博物馆还设立志愿讲解岗位,促进学生们进一步了解非遗文化,在实践中加强民族团结观念。未来博物馆还会不断探索非遗文化传播路径,铸牢中华民族共同体意识。

图为采访广西壮族自治区博物馆馆长

图为团队合照

走出博物馆,一阵清风拂过成员们的脸颊,激动的内心仍未平复。通过此次社会实践调研,“铸牢中华民族共同体意识背景下非遗传承与发展的时代价值”实践团成员们不仅深化了对桂林传统戏曲的了解,更进一步思考了铸牢中华民族共同体意识与非遗传承发展的关系。成员们纷纷表示:“我们青年一代要扛起非遗传承的大旗,在传承非遗的实践中彰显广西师范大学学子的使命担当,让八桂文脉在新时代焕发出更强大的生机活力。”实践团的寻访虽暂告一段落,但青年们与非遗的故事仍在继续——因为他们深知,每一句戏文里都藏着民族的密码,每一次传承都是对“同心共铸民族情”的生动诠释。(图文:熊柳珊 隋良雪)