为响应国家关于加强非物质文化遗产保护的号召,深入挖掘传统工艺的传承现状与发展困境,国际教育学院/莫动理工学院“烙影拾荒人”实践团于2025年7月20日至7月25日赴河南省南阳市,开展了为期五天的“南阳烙画传统技艺的濒危性分析与抢救性记录”暑期社会实践活动。

团队成员通过实地考察、工艺体验、专家访谈、史料研究等多种形式,全面调研南阳烙画的历史渊源、技艺特点、传承难题及创新路径,并形成系统的调研报告与影像档案,为这一国家级非物质文化遗产的抢救性保护贡献青年智慧与力量。

走进烙画车间,触摸千年技艺的温度

7月21日,实践团的成员和负责老师抵达南阳市烙画保护中心,在负责人的带领下,走进烙画制作车间,近距离观摩烙画的创作过程。车间内,工匠们手持电烙笔,在木板、宣纸或丝绢上精心勾勒,焦痕深浅交织,形成层次分明的画面。负责人介绍:“烙画古称‘火针刺绣’,需精准掌控温度、力度和运笔速度,稍有不慎便会毁掉整幅作品。”

团队成员和老师在烙画师的指导下,尝试了烙画的基础技法。看似简单的线条,实际操作时却难以驾驭——温度过高易烧穿纸张,力度不均则线条断裂。实践团成员也感慨:“烙画不仅考验手艺,更考验耐心和专注力,每一笔都是匠心的沉淀。”

在交流中,团队了解到,南阳烙画目前面临严峻的传承困境:

传承人老龄化核心技艺掌握在少数老艺人手中,年轻人学习意愿低; 手工成本高昂:一幅中等复杂度的烙画需耗时数周,市场回报率低; 机械化冲击:部分厂商采用激光烙画,虽效率提升,但失去手工韵味。

对话非遗讲解员,探索烙画的现代转型

7月22日,实践团来到南阳烙画展览馆,采访了资深讲解员,并系统参观了烙画艺术展厅。展厅内陈列着从传统山水、人物肖像到现代装饰画的千余件作品,展现了烙画艺术的丰富表现力。

讲解员介绍到,近年来,南阳烙画在保留传统技法的基础上,积极探索创新路径,从古典题材转向现代生活、城市风貌等,更贴近当代审美;除传统木板、宣纸外,还尝试在皮革、陶瓷等新材料上创作; 与家居设计、文创产品结合,开发烙画台灯、屏风等实用艺术品。

然而,讲解员也坦言,烙画的推广仍面临挑战:“很多人对烙画的认知还停留在‘老古董’层面,市场接受度有限。”此外,数字化传播不足、缺乏年轻受众等问题也制约着烙画的发展。

团队认真记录并拍摄了展厅内的代表性作品,尤其关注了近年来的创新案例,计划在后续调研中分析其市场反馈与推广模式。

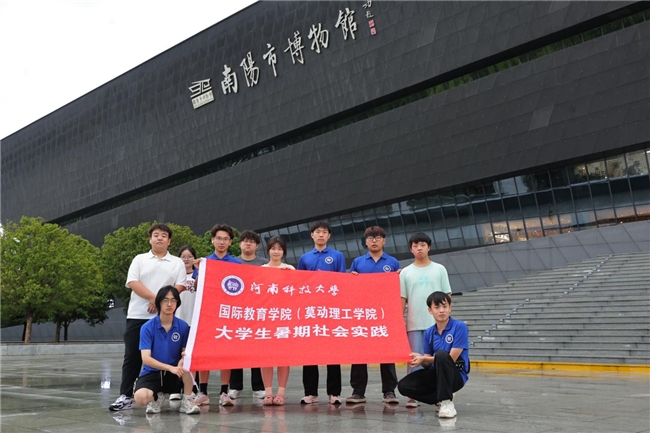

溯源博物馆,追寻烙画的历史根脉

7月23日,实践团前往南阳市博物馆,在文史研究员的讲解下,探寻烙画的历史渊源。馆内珍藏的汉代烙画工具及明清时期的烙画作品,印证了这一技艺的悠久历史。研究员介绍:“南阳烙画早在西汉时期就已出现,明清时达到鼎盛,曾被作为贡品进献宫廷。”

然而,由于历史文献记载零散,许多传统技法和纹样已失传。研究员表示:“对烙画的系统性整理和研究迫在眉睫,否则很多珍贵的历史信息将彻底消失。”

团队成员结合前三日的调研成果,初步梳理了南阳烙画的濒危性因素:老艺人逐渐退休,年轻一代学习动力不足;缺乏系统的文字和影像记录;传统手工艺难以与工业化产品竞争。

以青春之力,助力非遗薪火相传

在为期三天的密集调研后,实践团召开了总结会议,队长表示:“这次实践让我们深刻认识到非遗保护的紧迫性。作为青年学子,我们有责任为传统文化的传承贡献力量。” 未来,团队将继续与南阳当地文化部门合作,探索“非遗+乡村振兴”模式,让烙画技艺在新时代焕发新生。