盛夏时节,多所高校的青年学子积极响应号召,投身广东“百千万工程”的实践热潮,用青春与智慧为地方发展助力。尤其在非遗传承领域,他们成果显著,为古老技艺注入了全新活力。7月上旬,东莞城市学院的12名学子组成“莞迹遗韵,匠心传艺”项目实践团,在学院教工党支部副书记贺丹教授的带领下,聚焦东莞石龙镇红漆描花传统木屐这一非遗项目,以影像与新媒体为依托,参与“三下乡”与“百千万工程”,力求为传统工艺的活态传承和乡村文化振兴探索路径,践行青年使命。

追溯本源:探寻千年技艺的文化根脉

走进石龙镇,青石板路蜿蜒向前,骑楼斑驳的墙面上,仿佛仍留存着旧时木屐店的影子。实践团队首先前往当地文化馆开展调研,从档案资料中梳理出红漆描花传统木屐与石龙镇的渊源——这里曾是东莞木屐制作的集散地。

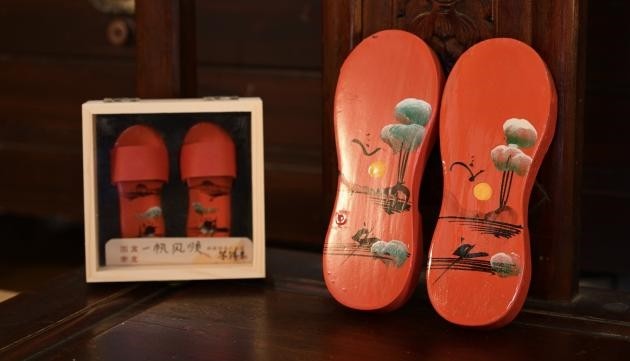

实践团队还探访了传承人梁锦泉师傅的木屐工作坊。堆积的苦楝木、熬煮猪血灰的铁锅、摆满漆料工具的工作台,默默诉说着木屐的传承故事。梁师傅从选料讲起,向实践团队逐一介绍近20道制屐工序。实践团队围站在旁,目光紧随着梁师傅的动作:看他用禾秆草过滤猪血、掺入复粉熬制猪胶,见证这传承数代的“古法防水术”;在描花环节,梁师傅无需草稿,缠枝莲、牡丹等纹样“一笔画”成型,红黄漆色的渐变全凭经验,技艺的精妙就这样深深烙印在年轻人的眼中。

青春破局:数智赋能与新媒体拓宽老木屐发展新路

实践团队发挥专业优势,与当地形成校地协同合力:通过多机位拍摄制屐全流程,制作访谈纪录片与短视频;走访游客和居民,收集一手采访数据;后续将结合调研设计非遗体验课程,规划串联老街、工坊、博物馆的研学路线,构建“认知-体验-传承”的闭环。

同时,实践团队发挥计算机专业优势,测试搭建木屐文化网站。目前核心功能已实现:采用业界领先的Tailwind CSS v3构建体系,通过定制化工具类打造流畅交互体验,“hover-scale”动态效果让木屐展示更生动,“card-shadow”分层设计增强了视觉层次感,再配合智能导航联动、页面平滑过渡等动态呈现,共同构建起沉浸式的数字文化空间。响应式设计适配多设备,语义化HTML与无障碍设计体现技术温度,模块化结构便于后续升级。

凝聚众力:携手共筑非遗传承之桥

在石龙老街,红漆描花木屐的传承故事仍在继续。老匠人与青春力量的互动正书写着感人的篇章。梁锦泉师傅倾囊相授,将数十年积累的核心技艺经验转化为可学可传的实操知识;实践团队则发挥专业所长,系统整理技艺资料、设计非遗体验活动、搭建木屐文化线上展示平台,通过年轻化、数字化的方式拓宽传播路径,让红漆描花传统木屐这一非遗项目在传承中焕发新的生命力。

城院学子用行动证明,青春力量能为非遗传承添砖加瓦。当传统技艺遇上青春创意,非遗传承的迫切需求便化作了携手守护的动力。青春力量让古老木屐在新时代踏出传承的新脚步,留住莞邑文化的根脉。这也正是校地协同助力“百千万工程”文化振兴的意义所在。

吕莹洁、廖旭航

单位:东莞城市学院