当百年豆豉醇香遇见青春推普声浪,一场关于守护与创新的对话在黄姚古镇发酵。近日,梧州医学高等专科学校“医语传情,古韵黄姚”实践团走进百年老字号杨普记豆豉作坊,开展主题为“豆”传非遗香,“普”话振兴路的深度研学活动。师生们以非遗技艺为课本,以普通话为钥匙,探寻传统产业焕新的语言密码。

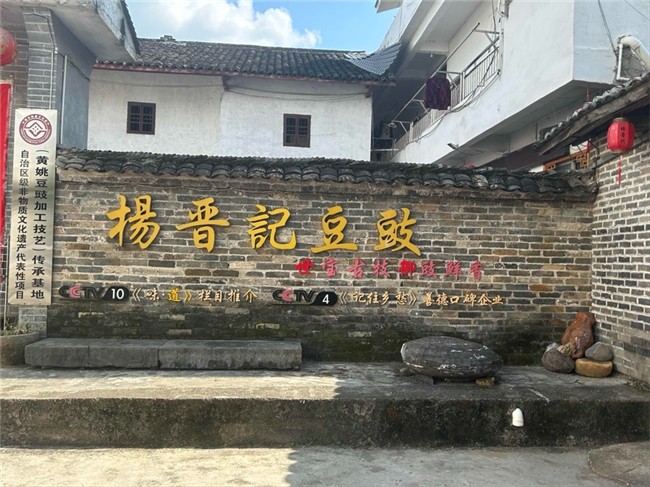

(杨普记非遗豆豉作坊 陈晴摄)

古法缸藏见匠心:三百年豆香里的非遗密码

在第五代传承人杨师傅的带领下,实践团沉浸式体验豆豉古法酿造,杨师傅为志愿者详细讲述了杨晋记豆豉的传承历史及包含选豆、隔水干蒸、洗涤浸泡等十二道制作工艺,记录的16位传承人,在百年里时光里传承人用大国“工匠”精神将其发扬光大。

随后杨师傅带领志愿者们进入这“百年非遗”作坊和推普助力乡村振兴的志愿者们开启一段教科书式的“非遗技艺表演话剧。

首先是“蒸豆如雪”察火候:木甑蒸煮的黄豆腾起云雾,杨师傅用方言讲解“七分熟”的要诀,学生同步记录并转化为普通话术语如下:“控温焖蒸”、“熟而不烂”。

然后“曲霉生金”悟时令:走进曲房,菌丝如金毯覆豆。“这是‘黄姚黄’曲霉!湿度温度差一点就坏!”杨师傅的方言经验,被学生提炼为普通话笔记:“恒温培曲”、“自然接种”。

再“日晒夜露”酝豉魂:千口陶缸列阵庭院,师生轻翻深褐豆粒。“晒足180天,吸尽山水精华!”作坊老师傅的土话感慨,化作学生推广词:“日光慢酿”、“天地窖藏”。

(传承人杨师傅为志愿者讲解 陈晴摄)

普语破壁赋新能:老字号的振兴“声”命力

面对古法传承与市场拓展的语言壁垒,实践团开出“推普方案”:

1.术语标准化:

志愿者们整理《豆豉古法工艺普通话对照手册》,将“落曲”(撒曲)、“睇霉”(观菌)等方言术语,转译为“接种曲种”、“监测菌丝生长”等规范表述,助力技艺精准传承。

2. 文旅深融合:

设计普通话导览词:“欢迎走进豆豉时光馆!这口清代陶缸,藏着微生物的魔法;这勺‘和味豉油,曾是红军餐桌的盐光!”

一“豆”一“普”总关情:老手艺的青春答卷

活动尾声,杨师傅捧出新酿豆豉感慨:“大学生用普通话帮咱把祖传手艺‘翻译’明白了!年轻人听得懂,电商销得远,这缸豆豉才算真正‘出圈’!” 最后实践团成员还体验了非遗豆豉里“簸豆”环节。

(志愿者体验簸豆 陈晴摄)

带队教师周老师指着一缸豆豉总结:“豆”是风土孕育的非遗基因,“普”是连通时代的声波载体。当杨普记的“普”从姓氏变为普通话的“普”,老字号便拥有了走向振兴的通行证!” 杨晋记非遗豆豉是中华民族的智慧结晶,是中华民族的优秀文化,是广西的非遗,也是人民的非遗!我们每个人都应该继承和发扬!

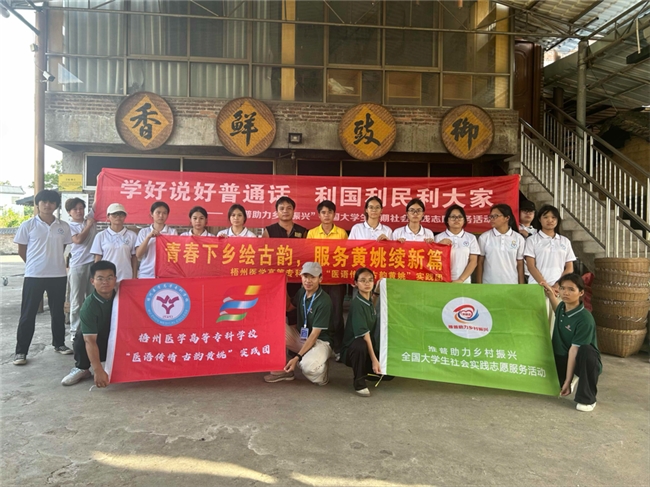

(志愿者与非遗传承人合影 陈晴摄)

这场豆香弥漫的推普课,让深巷作坊听见远方回声。梧州医专学子以专业为媒、以语言为桥,正助力黄姚的“黑珍珠”冲破方言之茧,在乡村振兴的广阔天地醇香四溢。

图文:杨丽雪 高丽妮 岑素在 谢家 唐启川

单位:梧州医学高等专科学校“医语传情 古韵黄姚”实践团