“报告老师,火星救援车智驾测试一切正常,等候登陆指令。”武汉经开区神龙小学湖畔校区(以下简称湖畔小学)内,同学们戴着VR设备“登陆”火星,通过AI智能体分析地貌数据,在“组装车间”进行拼装与编程,于沙盘上调试救援车自主避障与精准定位……

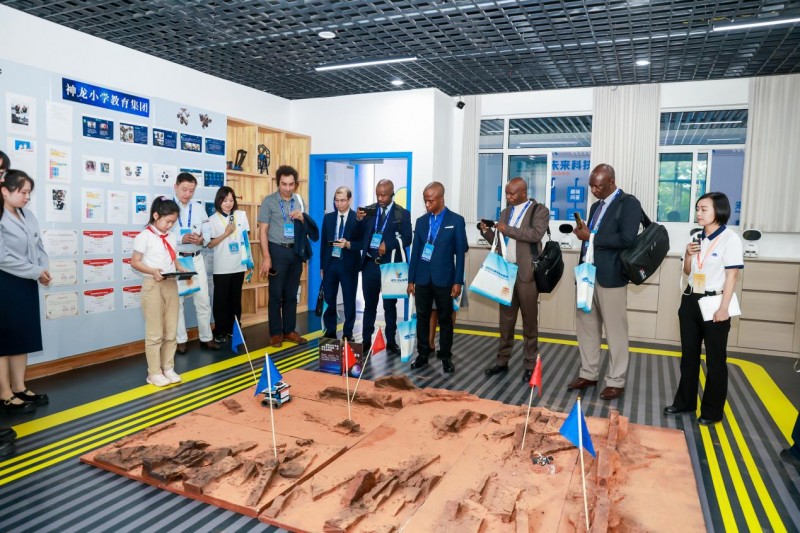

这场充满科技感的“拯救行动”,是学校人工智能课程体系中的项目式课程之一,不久前曾在2025世界数字教育大会上让中外来宾眼前一亮。创建仅7年,湖畔小学在AI教育领域成果斐然,于2024年入选教育部中小学人工智能教育基地,成为智能时代教育发展与变革的生动缩影。

从好奇心出发,驱动自主学习

“火星车能自己认路吗?”“电脑里的代码怎么让轮子听话?”“我们画的基地能变成真的吗?”

“AI火星车救援挑战项目”的构想,萌芽于一次科技馆的参观经历。在“祝融号”展区,同学们七嘴八舌地提问,对火星探索充满好奇。

“既然学生如此感兴趣,为什么不把这股‘校外热’变成‘校内课’呢?”学校敏锐地捕捉到了这个契机,一场融合多学科的项目式学习实践就此展开。

信息科技老师余曦所在的学科团队主要负责火星车的搭建和“大脑”开发。同学们借助科大讯飞人工智能创新教育的教具和编程工具,在与AI的交互对话中,深入理解了巡线、避障等自动驾驶基础原理,通过分组学习各类传感器功能与编程方法,协作优化火星车模型和救援线路……抽象的理论知识,在一次次动手实践中变得鲜活而具体。

“最让人惊喜的是孩子们的求知欲。”他回忆道,“有个小组为了优化图像识别的准确性,课后主动研究起卷积神经网络,甚至跑来办公室找我讨论代码结构——完全超出了课程设计的预期。”

更重要的是,学生在项目中逐步建立起跨学科知识迁移的能力。一位同学在任务设计中第一次意识到“数学公式可以用来计算基地面积、规划路径”,他主动和老师分享:“原来这些符号不是只用来考试,它们真的能解决问题!”

这种由兴趣驱动的深度学习,正是跨学科项目设计所期待的内生动力。

打破学科边界,在项目中共成长

“学科融合不是简单的拼图,而是要实现知识的系统整合。”余曦介绍,“在‘AI火星车救援挑战项目’中,我们将传统课堂拆解成多个递进式的任务,要求各学科紧密合作。”

科学老师协助分析火星环境数据,信息科技老师讲解自动驾驶原理,美术老师指导火星车外观涂改,语文老师则帮助学生们完善宣讲报告的语言表达……“就像真正的火星任务要多个地面站配合一样”余老师打了个比方,“我们通过学科间的‘信号接力’,让学生的学习轨迹突破单一学科的轨道,最终在太空中画出完美的协作弧线。”

在推进过程中,老师们面临着不小的挑战。

“起初确实存在畏难情绪,尤其是非信息科技老师。”湖畔小学校长夏满坦言。普遍的技术焦虑,促使学校构建起“研-产-教”协同的教研模式——通过科大讯飞AI教研平台,实现与华中师范大学人工智能专家、车企工程师的远程协作,为教师AI素养提升搭建专业支持体系。

“我们发现,最有效的方式是让教师在真实的教学场景中自然掌握AI工具。”夏校长补充道。这种基于实际需求的“适性培养”模式,很快让其他学科的老师也找到了与AI融合的发力点。

音乐老师王可然在“火星车救援”项目中尝试搭建了AI智能体,并引导学生利用AI软件写出了几段颇具科幻感的旋律框架,在二次创编时,同学们还想到了加入古筝的音色来表现中国神话元素,用电子鼓点模拟火星车的行进节奏。“技术不是创意的替代品,而是新的表达工具。”语文老师郑皖春则注重引导学生批判性思考,“AI生成的故事虽然流畅,但缺少灵魂。”她说,“我告诉孩子们,祝融是中国古代的火神,他承载着先民对自然的敬畏,AI不懂神话的‘温度’,只有你们能写出打动人心的故事。”

这一探索过程,实现了教师认知与能力边界的拓宽。

发现每个孩子,培养未来人才

AI教育的价值,不仅在于课程本身,更体现在每一个孩子的成长变化中。

“学习人工智能,不是让每个孩子都成为程序员。”神龙小学教育集团总校长韩瑾表示,“而是帮助他们在实践中找到属于自己的创造力、自主性和成就感。”

六年级的谢同学是老师们常常提起的典型案例。这个来自普通务工家庭的孩子,在AI课程中展现出令人惊叹的天赋。“他现在已经拿到了全国青少年信息学奥林匹克竞赛一等奖!”韩校长骄傲地说,“学校给了平台,老师发现了他的热爱,这就是教育的意义。”

为了让更多不同层次的学生被看见、被发展,湖畔小学逐步构建出系统性的“知·行·创”人工智能课程体系:“知课程”立足全体普及,打牢AI通识基础;“行课程”满足个性探索,通过丰富的社团活动深化兴趣;“创课程”则聚焦深度探究,为拔尖学生提供挑战平台,成功实现了普惠覆盖与精准培养的并行发展。

伴随体系的成熟,湖畔学子在更广阔的舞台上印证了实力。近五年,集团积极组织学生参与教育部白名单赛事,在全国师生数字素养提升实践活动、NOC、蓝桥杯、编程、机器人、创客等各类竞赛中累计获奖突破500人次。

但在韩校长看来,比奖牌更珍贵的,是学生们在项目中积累下的“软实力”。“我们评估一个孩子不单看技术硬不硬,更在乎的是他们在实践里能不能学会合作、敢于质疑、想出新招儿,这些藏在讨论、展示、磨合里的能力,才是AI课程播下的最珍贵的种子。”

从一辆驶向“火星”的救援车,到一个惠及每个学生的课程体系,人工智能在湖畔小学早已跳脱出教科书的框架,化作成孩子们手中可编程的零件、可挥洒的画笔、可协作的任务,在探索与创造的真实场域中自然流淌,点亮教育未来。