清晨七点半,安庆烟草物流中心分拣车间灯火通明。传送带的“哒哒”声与包装机的轰鸣交织成一首忙碌的“晨曲”。在这片紧张有序的氛围里,刚参加工作的大学生龙浩盯着飞速掠过的条烟,眼神专注却夹杂着紧张。

“师傅,异型烟包装机卡烟了,这么处理对不对?”龙浩略带紧张地问道。

班组长周燕放下手里的工作,快步走来。她在分拣车间已坚守二十余年,手法娴熟。她没有直接回答,而是俯身示范了一遍操作流程,并耐心解释原因。龙浩一边点头,一边仔细揣摩,额头上的汗水渐渐褪去。

像这样的场景,在物流中心几乎每天都会出现。老员工的经验在一声声耐心地讲解里传递,年轻人的成长在一次次操作的打磨中积淀。技能的火种,就在这样平凡而真实的瞬间代代相传。

师带徒:技能传承的“活教材”

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

在物流中心,技能培训从来不是单调地说教,而是把课堂搬进车间,把教材变成操作,把理论融进实操。“师带徒”机制正是其中的关键抓手。

在叉车作业培训区,年轻叉车员丁红叶正在练习精准入库。狭窄的车位让她手心冒汗。老驾驶员江加国站在一旁,不时提醒:“慢点,先调角度,抬稳后再进……”经过几次尝试,丁红叶终于稳稳完成动作,换来师傅满意的一笑。

手把手地传授,既让青年员工掌握了技能要领,也在潜移默化中增强了他们面对复杂作业的信心。青年员工感慨道:“过去学技能时觉得枯燥、难度大,但在师傅带动下,大家学得更快,也更踏实。”

技能比武:赛场上的“比学赶超”

“缺乏实战舞台,再好的技艺也会荒废。”物流中心主要负责人张海常说。为此,物流中心定期举办技能比武、岗位练兵、经验交流等活动,为员工搭建起实战舞台。

在最近的一次驾驶员技能比武中,鲍飞翔与十几名同事同台竞技。比拼内容涵盖蛇形绕桩和倒车入库。比赛中,他一度落后,但凭借平日师傅传授的“硬功夫”,他沉着冷静、逐渐追赶,最终实现反超,获得第一名。

赛后,鲍飞翔感慨:“比赛让我把学到的东西用出来,也让我清楚地看到短板和目标。”

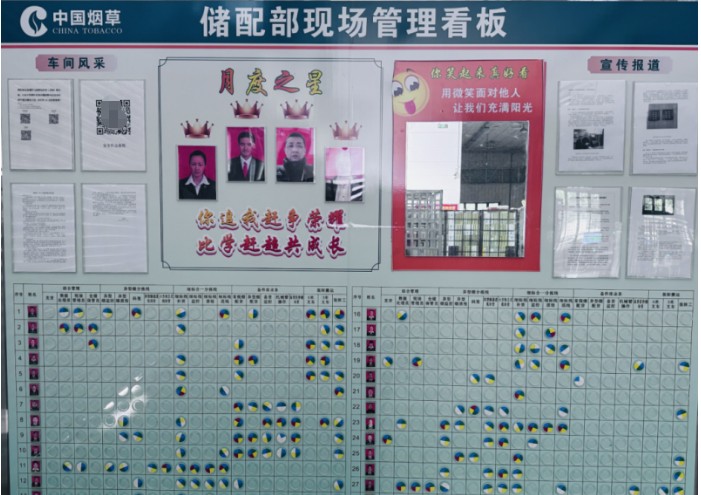

车间里的技能看板,也成了“无声的激励”。每名员工的技能等级和成长轨迹一目了然,“比学赶超”的氛围浓烈。成绩和进步都公开展示,推动大家不断突破自我。

创新驱动:从“改进一招”到“推广一法”

传承不是终点,创新才是持续发展的动力。物流中心依托“夸克”创新工作室,鼓励员工提出小改小革,参与QC质量攻关,让技能从“学会”走向“用好”。

杨媛媛是分拣车间的技术能手,但轮岗到分拣数据优化岗位时,由于缺乏信息系统实操经验,她一度手足无措。为克服困难,她将师傅汪秀胜的讲解一一记录下来,整理成详细的操作笔记。久而久之,这本字迹清秀的“媛媛手册”成了班组长们的标准操作指南,大大减少了错误率,提高了效率。

从小改小革到经验固化,从个人笔记到集体智慧,创新的火花在师徒间不断碰撞。技能传承,不再只是“照做”,而是不断地“做得更好”。

激励机制:让努力“看得见”

“学得好、用得好,还要评得出、奖得实。”这是物流中心人才激励的原则。物流中心建立了以职业能力和业绩为导向的评价体系,并推行自主评价,让每名员工都能清晰地看到自己的成长轨迹。

在省级技能比武及质量创新大赛中获奖的员工,以其精湛技艺发挥了示范引领作用。他们纷纷走上“班组微课堂”的讲台,分享大赛中凝结的智慧与经验。“以赛促学、以赛促用”,正是这种模式,让尖兵的作用产生了强大的“辐射效应”,形成了从“技能尖兵”到“班组教练”的良性循环。

在“师带徒”机制的深度推动下,物流中心全员素能实现了整体跃升,从只会单一立式机分拣的分拣员,到熟练掌握故障排查与订单调度的岗位多面手;从仅具备基础驾驶技能的驾驶员,到跨部门学习分拣、核烟、卷烟纠错等业务技能;从只能按标准流程操作的维修工,到主动开展设备改良、编写SOP标准操作指南、推动流程优化。据统计,自开展“师带徒”活动以来,物流中心平均每名员工技能点至少增加了1项,真正实现了由“一人一岗”向“一岗多能”、由“被动执行”向“主动创新”的转变,为安庆烟草高质量发展注入人才动能。

走进安庆烟草物流中心,随处可见传承与成长的身影:车间里老带新、强帮弱的温暖画面;赛场上你追我赶、精益求精的激烈场景;工作室里群策群力、攻坚克难的热烈氛围。

技能的薪火,在这里永续传承;匠心的光芒,在这里熠熠生辉。“师带徒”,不仅是一种制度,更是一种文化,它让知识变成经验,让技能沉淀为匠心,把一代又一代人的奋斗,汇聚成推动高质量发展的不竭动力。

(安庆市烟草专卖局 张乾)